2024

BIENVENUE !!

L'association des Amis du Musée de la Raymondie

Le rôle essentiel de l'association est de dynamiser le Musée gallo-romain d'Uxellodunum,

au Palais de la Raymondie situé à Martel dans le Lot.

L'association, née en mars 2015, gère l'ouverture du musée,

et organise des conférences, des expositions, et des visites de découvertes

dirigées par les membres de son comité scientifique.

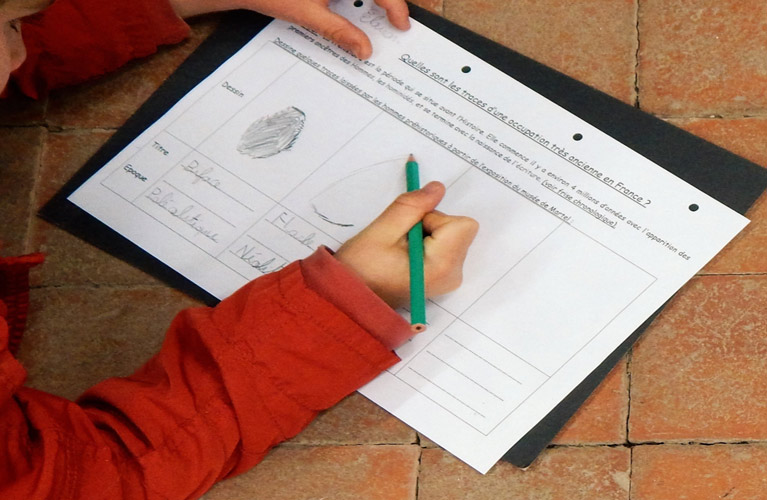

Dans un souci pédagogique, l'association travaille depuis 2016 avec les scolaires du territoire

et les accueillir au musée, afin de les initier à la richesse de leur patrimoine archéologique.

L'association est partenaire aux associations Racines et la Société archéologique, scientifique et historique

de la Corrèze. Et nous sommes adhérent à la Société des Etudes du Lot depuis décembre 2022.

de la Corrèze. Et nous sommes adhérent à la Société des Etudes du Lot depuis décembre 2022.

FILM

Avec Marguerite Guély

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION 2024

|

|

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION 2023

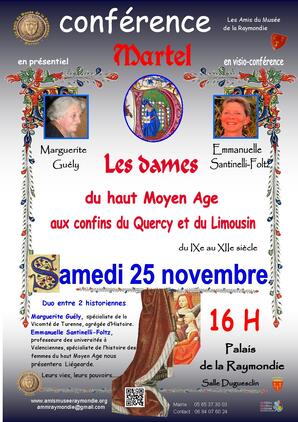

25 novembre 2023 : CONFÉRENCE

«Les dames du haut Moyen Age aux confins du Quercy et du Limousin»

Deux dames de notre époque ont éveillé notre curiosité !

Marguerite Guély

Historienne, très documentée sur notre région

En présentiel à Martel.

Emmanuelle Santellini-Foltz

Historienne spécialiste du Moyen Age

En vidéo-conférence depuis Lille.

|

15 septembre 2023 : CONFÉRENCE

« Sur les traces de l'ours des cavernes » Avec Michel Philippe, paleontologue spécialiste de l'ours au muséum de Lyon. Grand spécialiste de l’ours des cavernes, Michel Philippe, paléontologue spécialiste de l’ours au muséum de Lyon, a étudié nos fossiles des causses de Martel et Gramat et a parlé de la place de l’ours dans l’environnement préhistorique. L’ours des cavernes (Ursus spelaeus) est une espèce éteinte qui vivait en Eurasie, où elle est apparue il y 200 000 ans environ. Descendant d’Ursus deningeri, l’ours des cavernes doit son nom à la découverte (1794) de ses ossements en milieu souterrain. Ses restes y sont particulièrement abondants en raison de son occupation prolongée des grottes durant la saison froide. Les bauges creusées par l’ours permettent de repérer les zones occupées pendant le sommeil hivernal, et les pistes d’empreintes de reconstituer les itinéraires de déambulation. Plus grand et plus massif que l’ours brun, l’ours des cavernes s’en distinguait également par un stop frontal marqué, donnant un profil en marche d’escalier, une mandibule au bord inférieur arrondi, et une ouverture nasale orientée vers le haut. Ces éléments d’identification sont présents sur les spécimens représentés dans le diverticule des ours, indiquant que l’animal a été observé attentivement par les artistes paléolithiques, qui ont également connu l’ours brun, déjà présent en Europe à la même époque… |

Organisée par les amis de la Maison de la Paléo et les amis du Musée de la Raymondie.

|

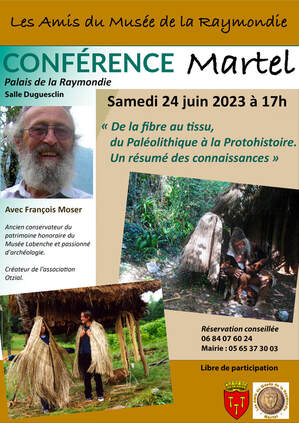

24 juin 2023 : CONFÉRENCE « De la fibre au tissu, du Paléolithique à la Protohistoire : un résumé des connaissances » Avec François Moser, Ancien conservateur du patrimoine honoraire et passionné d'archéologie, créateur de l'association Otzial. Le végétal qui redevient à la mode aujourd'hui, fut, dès l'époque ancienne, un matériau privilégié dans la fabrication des vêtements et de leurs accessoires (sacs, bijoux...).

François Moser, archéologue expérimental, qui se passionne depuis longtemps à la compréhension et la reproduction des éléments du quotidien, à travers son association Oztial, a présenté la diversité et la difficulté de ce qu'on peut appeler "l'art du textile". |

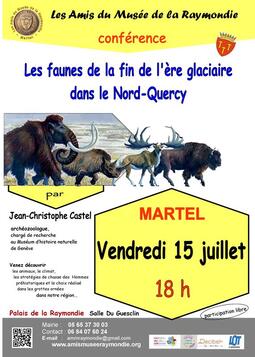

Samedi 13 mai 2023 : Tableau de Françoise Legendre : "La faune à la fin du Magdalenien dans le Quercy"

Ce tableau, qui a entré au musée le 13 mai, a été visé par les autorités scientifiques compétentes : Jean Christophe Castel, Michel Lorblanchet et Jean Louis Thocaven. Mme Legendre y a introduit tout ce qui vivait à cette époque sur un fond de paysage quercynois.

Ce tableau, qui a entré au musée le 13 mai, a été visé par les autorités scientifiques compétentes : Jean Christophe Castel, Michel Lorblanchet et Jean Louis Thocaven. Mme Legendre y a introduit tout ce qui vivait à cette époque sur un fond de paysage quercynois.

|

Françoise Legendre, artiste peintre de talent qui a débuté sa carrière de peintre à l'Ecole des Beaux-Arts de Rouen, a réalisé plusieurs expositions de ses peintures en France. Lors de vacances à Floirac, au bord de la Dordogne, elle commence à peindre ses premières aquarelles. Cette nouvelle aquarelle, désormais installée au Musée de la Raymondie à Martel, représente le paysage, la flore et la faune du Haut-Quercy à l'époque paléolithique. De plus, des fiches décrivant les différents animaux de cette l'époque, accompagnent le tableau pour le jeune public.

|

|

Sortie de notre association

Vendredi 12 mai : Journée à Cahors Préparée par Cathy et Michel Espéret

|

|

.

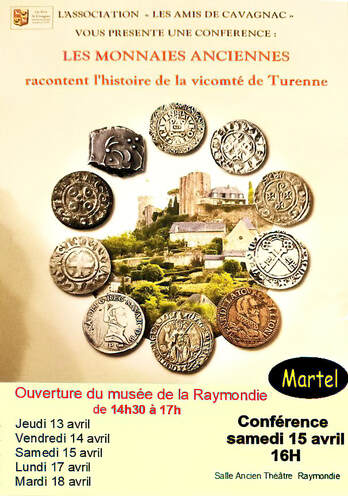

Ouverture du Musée à Pâques 13, 14, 15, 17 et 18 avril : de 14h30 à 17h La présentation de l'exposition : "Les monnaies racontent aussi l'histoire de la Vicomté de Turenne" Cette exposition préparée par Michel Jarrige, président des Amis de Cavagnac, permet de montrer que l'étude des monnaies raconte aussi d'histoire de notre ancienne Vicomté et de Martel. Le jeudi 13 après midi, Michel Jarrige a été présent pour guider le public. Le samedi 15 avril à 16h, M. Jarrige a donné une conférence sur ce thème. |

|

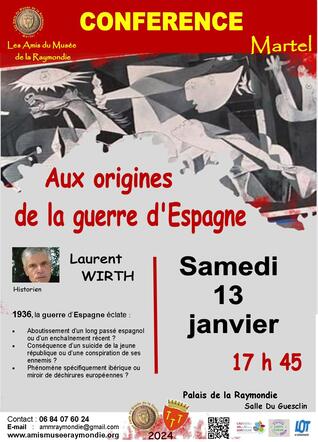

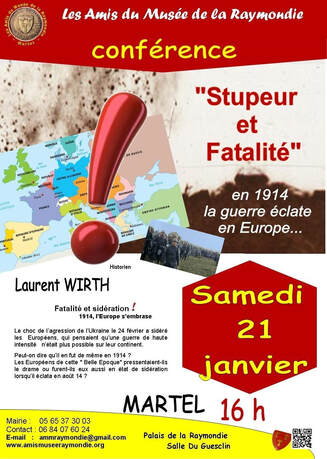

Samedi 21 janvier 2023 à 16h : CONFÉRENCE avec Laurent Wirth Au palais de la Raymondie

Peut-on dire qu’il en fut de même en 1914 ? On ne compte plus les études présentant les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale comme une course fatale à l’abîme. Mais les Européens de cette époque que l’on appelée « Belle » pressentaient-ils le drame ou furent-ils eux aussi en état de sidération lorsqu’il survint brutalement en août 14 ?

|

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION 2022

|

Vertical Divider

|

Activités

3 conférences : Succès, salle Duguesclin pleine ( Guély, Castel, Bourguignat) Sortie à Luzech le 13 mai : très bien organisée par Catherine Espéret, très ludique, très agréable. Nocturne au musée 14 mai : Une première, avec 42 personnes. La visite des scolaires de Mme Delpy accueillis par Elisabeth et Agnès en septembre. Le rallye de Lanzac le 8 octobre. Le Musée : ouverture le 6 juillet et fermé après les Journées du Patrimoine. |

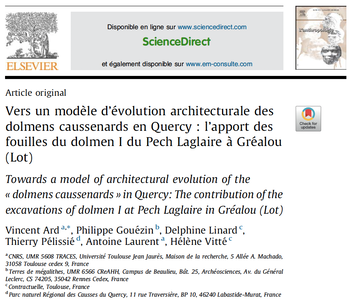

La revue l'Anthropologie : Article sur les fouilles du dolmen du Pech Laglaire I

|

Un article paru ce mois de décembre 2022 dans la revue l'Anthropologie, sur les fouilles du dolmen I du Pech Laglaire à Gréalou (Lot). Ces résultats mettent en lumière un modèle architectural propre aux Causses.

| |||||||

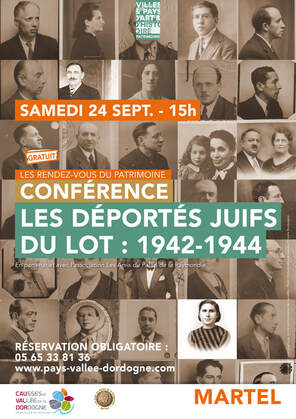

Samedi 24 septembre 2022 à 15h

Conférence : « Les déportés juifs du Lot - 1942-1944 »

animée par Christelle Bourguignat, bibliothécaire

|

Vertical Divider

|

Suite à la conférence,

"Les déportés juifs du Lot 1942-1944" Télécharger ci-dessous l'article de presse signée E.Foltz, consacrée à ce sujet....

Ce compte rendu a été publié dans La Vie Quercynoise,

jeudi 3 novembre 2022. | ||||||

|

"Ils s'appelaient Fanny, Idel, Ettie, Manuel, Herszel, Micheline, Julius, Hinda, Ignaz, Jacques …

Ils étaient polonais, allemands, autrichiens, belges, français. Ils ont trouvé refuge dans le Lot au moment de l'exode ou après les premières rafles perpétrées en zone occupée. Devenus « étrangers indésirables », juifs à exclure, leur route va s'achever dans un camp d'extermination ou de concentration. Qui étaient ils ? Quelle était leur vie avant d'être arrêtés ?" Depuis de longues années, elle consacre une partie de ses heures de loisirs à la généalogie et à des recherches historiques sur les déportés du Lot.

Elle a consulté de nombreux fonds d'archives, témoignages, recherché les descendants de leurs proches, pour essayer de retracer le destin de ces victimes méconnues des mesures antisémites du gouverneent de Vichy, des persécutions de l'occupant allemand et de l'univers concentrationnaire nazi. |

Conférence organisée par le Pays d'Art et d'Histoire en partenariat avec les Amis du Musée de la Raymondie

Vertical Divider

|

Vendredi 13 mai 2022 : Sortie à Luzech

Organisée par Catherine Esperet La visite des deux musées, repas au restaurant, et visite des ruines gallo-romaine. | ||||||

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION 2021

Exposition 2021 « Martel et l’aventure du sel » en collaboration avec l’historienne Marguerite Guély

Contacts : Amis du Musée de la Raymondie : 06 84 07 60 24

ou Mairie de Martel : 05 65 37 30 03

ou Mairie de Martel : 05 65 37 30 03

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION 2020

|

Le musée en 2020

|

|

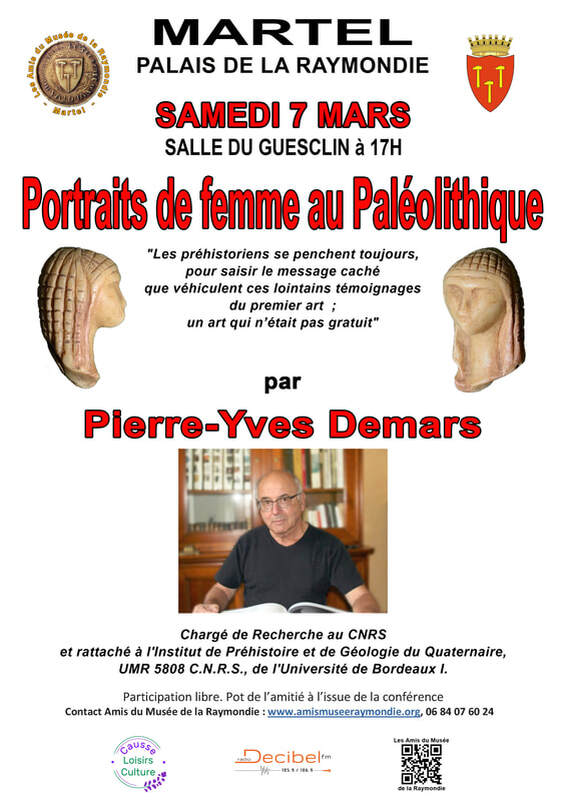

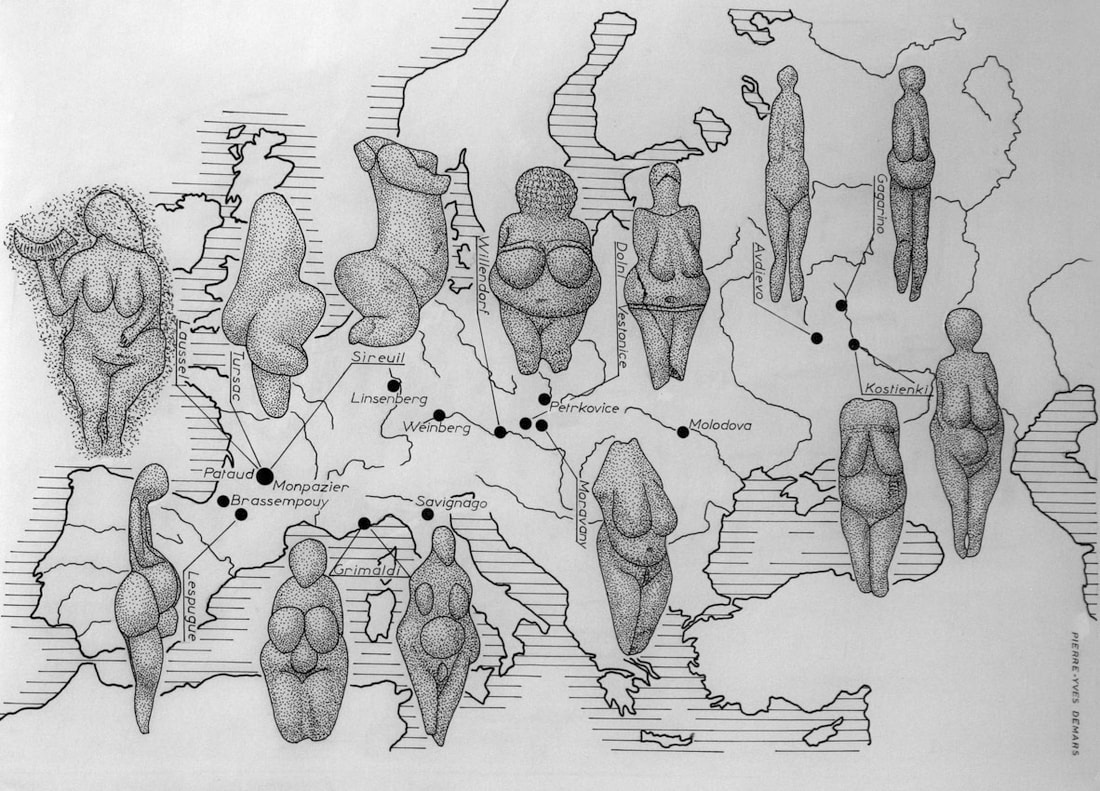

Samedi 7 mars 2020 : La deuxième conférence de l'année

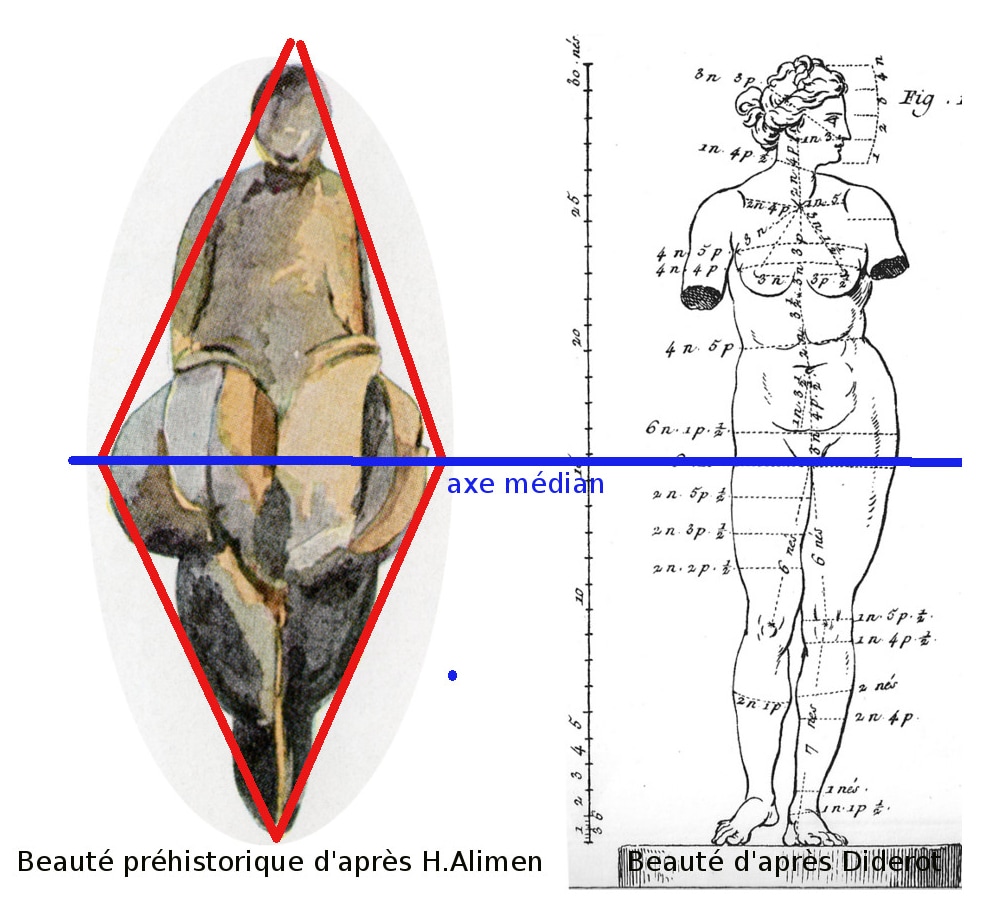

<< Portaits de femme au Paléolithique >> par Pierre-Yves Demars Les amis du musée de la Raymondie ont proposé une conférence portant sur la vision de la femme et sa représentation durant la Préhistoire. Pierre-Yves Demars, écrivain et préhistorien, chercheur au CNRS et rattaché à l'institut de Préhistoire et de Géologie du Quartenaire, UMR 5808 C.N.R.S., de l'Université de Bordeaux I, est venu au Palais de la Raymondie samedi 7 mars pour nous parler de l'image des femmes au Paléolothique. Une quarantaine de personnes ont participer.

|

Publié le 18/02/2020 à 05:10, mis à jour à 05:18

Après le succès de l’atelier de tambours préhistoriques l’an passé, l’association des Amis du Musée de la Raymondie et l’école de musique du Pays de Martel ont proposé un atelier de fabrication de flûtes ce mercredi 12 février à Martel.

François Moser, conservateur du patrimoine honoraire, et Pierre Etchegoyen, facteur de flûtes baroques, ont animé cet atelier et permis aux participants de confectionner des flûtes de pan et des "quenas" andines. Une vingtaine d’enfants et d’adultes s’étaient inscrits et ont pu réaliser une flûte après avoir suivi les explications et consignes de M. Etchegoyen.

De la découpe des tiges de bambou, au ponçage et à l’assemblage, il faut compter environ 2 heures pour fabriquer sa première flûte de pan. Les plus motivés ont poursuivi par la "quena". C’est une flûte d’origine précolombienne, verticale, droite, composée d’un tube creux, ici en bambou, ouverte à ses deux extrémités avec une encoche sur la partie supérieure et des trous sur la partie basse du tube. Après la vérification de l’accordage par M. Etchegoyen, chaque participant est reparti avec son ou ses instruments.

Après le succès de l’atelier de tambours préhistoriques l’an passé, l’association des Amis du Musée de la Raymondie et l’école de musique du Pays de Martel ont proposé un atelier de fabrication de flûtes ce mercredi 12 février à Martel.

François Moser, conservateur du patrimoine honoraire, et Pierre Etchegoyen, facteur de flûtes baroques, ont animé cet atelier et permis aux participants de confectionner des flûtes de pan et des "quenas" andines. Une vingtaine d’enfants et d’adultes s’étaient inscrits et ont pu réaliser une flûte après avoir suivi les explications et consignes de M. Etchegoyen.

De la découpe des tiges de bambou, au ponçage et à l’assemblage, il faut compter environ 2 heures pour fabriquer sa première flûte de pan. Les plus motivés ont poursuivi par la "quena". C’est une flûte d’origine précolombienne, verticale, droite, composée d’un tube creux, ici en bambou, ouverte à ses deux extrémités avec une encoche sur la partie supérieure et des trous sur la partie basse du tube. Après la vérification de l’accordage par M. Etchegoyen, chaque participant est reparti avec son ou ses instruments.

Cotisation 2020

- Chers membres de l'Association, qui dit nouvelle année dit nouvelle cotisation ! Nous fonctionnons en année civile… :

- Un couple 25 € ou individuellement 15 €.

- En plus, si vous avez changé de n° de téléphone ou de mail, précisez-le.

- A envoyer à l'adresse de la présidente : Elisabeth Foltz, Bagadou, 46600 Martel, Tél : 06 84 07 60 24

Samedi 11 janvier 2020 : La première conférence de l'année

<< Aux origines culturelles de l'Europe >> avec Laurent Wirth, historien

<< Aux origines culturelles de l'Europe >> avec Laurent Wirth, historien

Les Amis du Musée de la Raymondie ont commencé cette nouvelle année avec un 20 sur 20. Une soixantaine de personnes se sont réunies ce samedi 11 janvier dans la salle Du Guesclin, à Martel autour de l’historien Laurent Wirth.

|

Reprenant les paroles de Paul Valéry, qui affirmait que toute terre qui avait reçu l’empreinte de la Grèce, de Rome et du christianisme, était européenne, il a décliné les différents héritages culturels de notre Europe, en partant du mythe de la princesse phénicienne Europe enlevée par Zeus transformé en taureau et déposée sur l’île de Crète. Ainsi l’Europe serait née de l’Orient comme le montre ce mythe. C’est aussi de Phénicie que vint l’alphabet grec et la naissance des cités, selon le mythe de Cadmos, le frère d’Europe, fondateur de Thèbes.

Pourtant à partir d’Hérodote, l’historien des guerres médiques, l’Europe fut opposée à l’Asie. L’Europe est « la terre de liberté » face à une Asie « terre de soumission ». Au premier rang en effet, l’héritage politique de la démocratie athénienne, associé à la parole, le logos, dont aucune démocratie ne peut se passer, la philosophie, l’enseignement du corps et de l’esprit. L. Wirth nous cite ensuite d’autres apports de la Grèce antique comme les sciences, l’esthétique, les jeux olympiques etc… Néanmoins, le centre de gravité de cette culture restait la Méditerranée orientale, même si la colonisation grecque avait déjà fondé des cités et des comptoirs en Grande Grèce (Italie du sud et Sicile), en Gaule (Massalia, Marseille), en en Espagne (Emporia près de Gérone). |

Avec les Romains ce centre de gravité se déporta vers l’ouest, puis dans tout l’espace de l’empire romain, de part et d’autre de la Méditerranée, depuis les colonnes d’Hercule jusqu’au Proche-Orient actuel.

Dans cet espace agrandi, se produisirent 3 grands syncrétismes que Laurent Wirth appelle des « osmoses » :

L’Église a quant à elle assuré une sauvegarde de la culture antique (moines copistes, nombreux lettrés : saint Augustin, Saint Ambroise, Grégoire de Tours, Isidore de Séville… |

Avec le sacre de Charlemagne à Rome en 800 la tradition impériale de la Rome antique fut renouée. Après le règne de son fils Louis le Pieux, le partage de l’empire déboucha sur la création de royaumes préfigurant les États de l’Europe médiévale. Par ailleurs, la rivalité avec l’empire byzantin marquait une opposition durable entre deux chrétientés : à l’ouest l’Occident latinophone, à l’est l’Orient hellénophone.

Les origines culturelles de l’Europe ne s’arrêtent pas là pour autant puisqu’il faut y ajouter l’influence musulmane en Espagne du VIIIe siècle au XVe et en Sicile du IXe au XIe siècle. L’Islam a apporté beaucoup à l’Occident chrétien, dans le domaine de la poésie, des mathématiques, de l’architecture, de la médecine, de la nourriture etc… Conclusion : Une conférence passionnante où Laurent Wirth nous a montré l’héritage multiculturel de l’Europe dans tous les domaines. Cet espace apparaît à la fois divisé et uni. Vouloir supprimer ces différences est inutile. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que tous les Européens ont des racines communes et que c’est là notre force face à l’adversité. Il faut être vigilant. E. Foltz |

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION 2019

Voici, un petit rappel photographique des animations, des conférences, des sorties,

et du travail de l'Association…

|

Samedi 23 novembre 2019 : La dernière conférence de l'année << Ivresse et ivrognerie de la préhistoire à nos jours >> avec Gilles Fau Samedi s'est déroulée la conférence de Gilles Fau, très documentée et joyeuse. Une soixantaine de personnes ont ensuite partagé le succulent pot de l'amitié avec Beaujolais bio et Gaillac à l'appui. Gilles Fau a présenté certaines de ses œuvres à la vente, notamment le populaire "Dictionnaire de mots oubliés". |

|

Directeur d'école honoraire, Gilles Fau est diplômé d'archéologie à l'EHESS et auteur de romans, de nouvelles, d'ouvrages d'archéologie et d'un Dictionnaire de mots oubliés. Dans son nouveau livre, "Serviteurs du vin", l'auteur vous invite à un voyage au pays du vin avec Dionysos comme guide. De l'histoire de ce dieu tutélaire à Kenelm Digby, une galerie de cinquante portraits de vignerons, d'écrivains, d'artistes, de scientifiques qui ont servi a fil des siècles, avec passion, le sang de la vigne. Une visite mémorielle que tout oenophile se doit d'effectuer en hommage aux Serviteurs du vin. |

Vendredi 18 octobre 2019 : Visite au Musée de Meymac

Quelques membres de l'association ont visité le Musée d'Archeologie & du Patrimoine Marius Vazeilles. Cette année ce musée présente une exposition très intéressante sur la vie et l'époque des Gaulois dans la Corrèze et la Creuse : Étonnants Gaulois du 12 mai au 3 novembre 2019.

Quelques membres de l'association ont visité le Musée d'Archeologie & du Patrimoine Marius Vazeilles. Cette année ce musée présente une exposition très intéressante sur la vie et l'époque des Gaulois dans la Corrèze et la Creuse : Étonnants Gaulois du 12 mai au 3 novembre 2019.

|

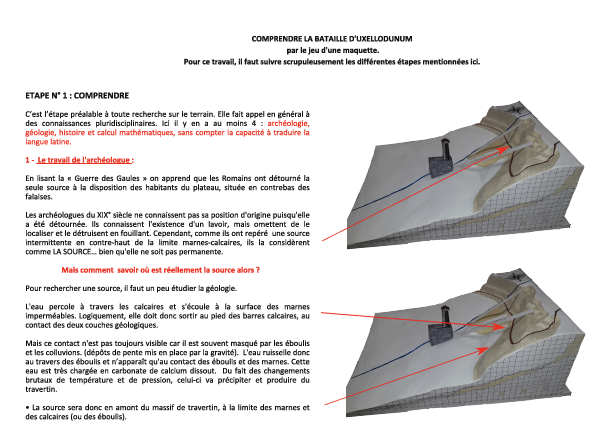

Automne 2019 : La valise pédagogique

L'association intervient auprès des école et collèges. Plusieurs membres de l'association et des collaborateurs ont travaillé pour créer une valise pédogogique, actuellement en cours de finalisation, pour expliquer « La dernière bataille à Uxellodunum » entre les Gaulois et les Romains. La valise a été présentée aux enseignants locaux et a été très bien reçue. Les travaux se poursuivent pour produire d'autres supports, notamment un film, qui sera ajouté aux fiches, exercises, textes, jeux éducatifs et une maquette du site. La valise est orienté vers des élèves du primaire, collège et lycée. |

Samedi 8 juin 2019 à 17h : CONFÉRENCE avec Marguerite Guély :

« Médecine et pharmacy à Martel sous l'ancien régime »

« Médecine et pharmacy à Martel sous l'ancien régime »

Début juin 2019 : CHANTIER AU MUSÉE

Les travaux comprennent la peinture de quelques murs, la récuperation des tomettes et la renovation du sol dans une nouvelle salle du musée.

Illustrations par Marie Thoisy Lounis : Illustratiste - Carnettiste - Sculpteure

Voir https://www.marie-thoisylounis.com

Voir https://www.marie-thoisylounis.com

|

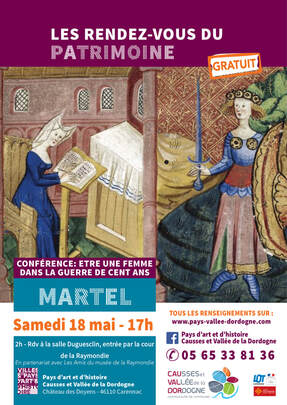

Samedi 18 mai : CONFÉRENCE avec Nicolas Savy :

« Être une femme en Haut Quercy dans la guerre de Cent Ans »

|

Samedi 20 avril 2019 à 17h : CONFÉRENCE avec René Cubaynes :

« Du miles à la legio, la VIII° légion en ordre de bataille et de marche »

« Du miles à la legio, la VIII° légion en ordre de bataille et de marche »

|

René Cubaynes est ancien universitaire, docteur d’Etat en géologie de la faculté de Toulouse, spécialiste du Lias (époque géologique).

Pouvoir mobiliser des milliers d'hommes, au fil des victoires comme aux lendemains des plus cuisantes défaites, pour les lancer sur les routes, sur les pistes ou en rase campaign. Agrégé des Sciences naturelles, René Cubaynes enseigna les sciences et vie de la terre et l’Histoire de l’art au lycée Lapérouse d’Albi. Il est également titulaire d’une thèse post doctorale en épigraphie (science qui étudie les inscriptions sur matière durable) sur l’armée romaine intitulée les « Hommes de la Légion VIII Auguste ». |

|

27 mars, 13 et 17 avril 2019

Un stage en trois tours : Le stage a été conçu pour tous à partir de 10 ans.

|

|

|

Mars 2019 : sur Radio Decibel

|

Interview : Elisabeth Foltz Le président des amis du musée parle de l'association et du musée sur Radio Décibel. |

Voir aussi : https://www.decibelfm.fr/

|

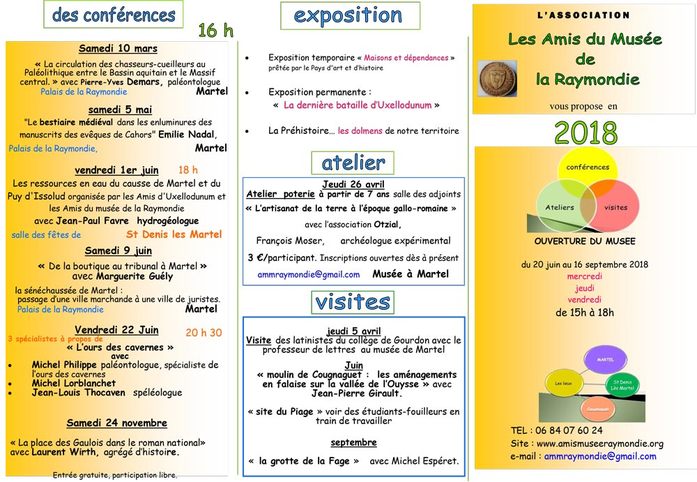

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION 2018

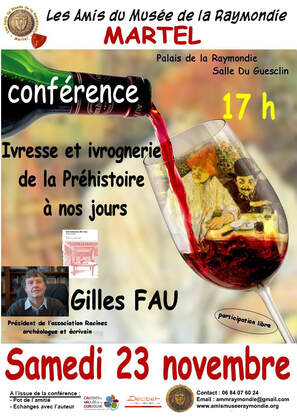

Samedi 24 novembre 2018 à 17h : CONFÉRENCE avec Laurent Wirth « Vercingétorix, Roland, Clovis et les autres…. En finir avec le roman national ? »

Tel était le titre du sujet développé par Mr Wirth ce samedi 24 novembre au Palais de la Raymondie à Martel.

Déjà bien connu par ses nombreuses interventions sur la guerre de 1914-18 ou la présentation de son livre « A larmes égales », ce professeur d’histoire, agrégé de l’université et membre de la commission des programmes scolaires, a su captiver son auditoire par la richesse et la pédagogie de ses développements, dans une salle comble d’au moins 90 personnes, au Palais de la Raymondie. Durant deux bonnes heures, entrecoupées des questions du public, Mr Wirth a développé la différence fondamentale entre roman national (selon l’expression de Pierre Nora) et l’Histoire. « L’histoire n’est pas un roman (terme qui implique la fiction), mais un récit qui relève d’une « procédure de vérité. »

Si l’historien ne peut prétendre à une objectivité absolue, s’il appartient à une époque, si celle-ci influe sur lui, il doit travailler avec « scientificité » et non dans le but de servir telle ou telle cause au gré des évènements politiques, économiques et sociaux.

Tel était le titre du sujet développé par Mr Wirth ce samedi 24 novembre au Palais de la Raymondie à Martel.

Déjà bien connu par ses nombreuses interventions sur la guerre de 1914-18 ou la présentation de son livre « A larmes égales », ce professeur d’histoire, agrégé de l’université et membre de la commission des programmes scolaires, a su captiver son auditoire par la richesse et la pédagogie de ses développements, dans une salle comble d’au moins 90 personnes, au Palais de la Raymondie. Durant deux bonnes heures, entrecoupées des questions du public, Mr Wirth a développé la différence fondamentale entre roman national (selon l’expression de Pierre Nora) et l’Histoire. « L’histoire n’est pas un roman (terme qui implique la fiction), mais un récit qui relève d’une « procédure de vérité. »

Si l’historien ne peut prétendre à une objectivité absolue, s’il appartient à une époque, si celle-ci influe sur lui, il doit travailler avec « scientificité » et non dans le but de servir telle ou telle cause au gré des évènements politiques, économiques et sociaux.

|

Laurent Wirth est agrégé d'histoire, historien français de référence, ancien inspecteur général de l'Education nationale et deux fois doyen du groupe histoire-géographie de l'Inspection générale de l'Education nationale. Il y a une différence entre Histoire et Mémoire. Reprenant alors l’ancien livre d’histoire d’école primaire, le Petit Lavisse qui, entre 1884 et 1954, a décrit une histoire de France conventionnelle par souci de reconstruire une France grande et forte, exaltant la patrie, après l’humiliation de la défaite de 1870, Mr Wirth nous décline un certain nombre d’exemples illustrant cette histoire conventionnelle. Le siège de Paris par les Prussiens est comparé à celui d’Alésia et la représentation du personnage de Vercingétorix, montre que l’on peut être à la fois « glorieux et vaincu ». C’est le moment où les Gaulois deviennent « Nos ancêtres les Gaulois ». Autres exemples : Philippe Auguste devient le vainqueur des Allemands (déjà), Saint Louis (et non pas Louis IX) part en croisade punir ces méchants musulmans, Bayard est « sans peur et sans reproche », Sully est représenté sage et bon avec sa barbe blanche alors qu’il était plus jeune qu’Henri IV. Il nous montre une Catherine de Médicis bien plus méchante que son fils (qui pourtant autorisa le massacre de la saint Barthélémy), parce qu’elle était étrangère, un Louis XVI, victime de la révolution, bon mais faible et peu intelligent !

Par contre, même en 1954, pas un mot sur Vichy, Pétain et la collaboration. La France n’a connu que la Résistance ! Progressivement, dans les années suivantes, compte tenu des évolutions du monde et des sociétés, on assiste à la remise en cause du roman national. La France n’a pas été que résistante, le régime de Vichy a participé à la déportation des Juifs, l’armée française a pratiqué la torture en Algérie, la colonisation n’a pas eu tant d’aspects bénéfiques qu’on nous l’a fait croire…. Et sa soi-disante œuvre humanitaire ne vient-elle pas de se terminer dans un bain de sang pour l’Indochine et l’Algérie ? Autant de mythes qui tombent. C’est l’époque où l’historienne Suzanne Citron publie « Le mythe national » en 1987. Mais, dans le même temps, sous l’impulsion des flux migratoires et la peur de la perte de « l’identité nationale », les nostalgiques du roman national reviennent en force. Ils dénoncent « la manie de la repentance ». Ce retour qui tend à oublier l’histoire scientifique, au profit d’une fiction plus plaisante et plus conforme à la vision nostalgique de la France, prend aujourd’hui des allures inquiétantes. Ne pas dire la vérité sur son histoire ou l’enseigner sous la commande des politiques (lois mémorielles) n’est pas digne d’un Etat démocratique et ne peut faire que le lit des Etats totalitaires et des guerres intestines. Quelle histoire de France alors aujourd’hui ? « Une histoire pas seulement nationale, articulée avec celle de l’Europe et du monde, une histoire qui regarde son passé en face : pas seulement sa grandeur, mais aussi ses pages sombres, une histoire qui prenne en compte les avancées de la recherche, qui ne soit pas l’otage des politiques, qui forme des citoyens conscients et responsables, et qui réponde aux attentes de la société, sans tomber dans la concurrence des mémoires, mais en jouant son rôle d’apaisement ». Car « l’histoire peut permettre de réconcilier les mémoires blessées et aveugles au malheur des autres » dit bien Paul Ricoeur. Après cette passionnante conférence, de haut niveau, dont les idées étaient exprimées de façon convaincante, le pot de l’amitié a permis de prolonger le débat. Le programme des Amis du Musée de la Raymondie reprendra le 30/03/2019 avec François Moser sur l’évolution de la poterie. E. Foltz Vertical Divider

|

Un témoignage du public : Mes études en histoire au lycée en Angleterre n'ont duré que 3 ans avant de me spécialiser en sciences et en mathématiques. La mémorisation de la liste des rois d'Angleterre ne m'intéressait pas du tout! Maintenant, sans formation en histoire française, à part ma propre lecture des 20 dernières années environ, je trouve l’histoire locale, en particulier, fascinante. Laurent Wirth m'a introduit des livres d'histoire que je connaissait pas. Son explication de la nécessité dans le passé d'associer tous les personnages et événements historiques du pays à l'extrême valeur, à la résistance et à l'amour de la patrie, c'est-à-dire le nationalisme avant tout, était intéressante. Son message clair m'a impressioné, à savoir que le danger nous attend si nous ne sommes pas ouverts et honnêtes à propos du passé. L'histoire enseignée aux enfants doit être vraie, elle doit couvrir honnêtement les événements controversés, et l'histoire doit être placée clairement dans son contexte et enseignée de manière à réconcilier des individus et des groupes d'origines, de croyances et d'opinions différentes. Le nationalisme n'est pas bon. Nous devons rassembler les gens plutôt que de les diviser. J'ai reconnu les inquiétudes de M. Wirth concernant la montée du nationalisme et la difficulté de réfuter efficacement des mensonges et des opinions données comme la vérité, souvent diffusés à plusieurs reprises par le biais des médias et sur internet, en particulier des réseaux sociaux. Une sorte de ferveur nationaliste a certainement été encouragée dans la population britannique au cours des deux dernières années (et avant) menant au Brexit, rappelant le bon vieux temps, le temps de guerre et de l’empire et encourageant la xenophobie. La question des opinions déguisées en faits a réellement pris corps au Royaume-Uni avant et après le référendum sur le Brexit. Dimanche le 25 novembre, le jour où les chefs d'État de l'UE ont approuvé l'accord de retrait de la Royaume Uni, je ne peux que regarder cette espèce de tromperie avec tristesse. |

|

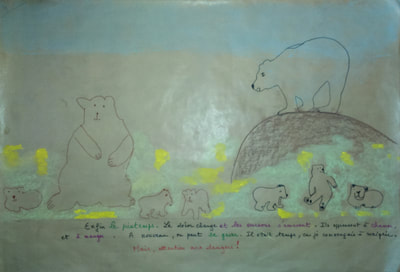

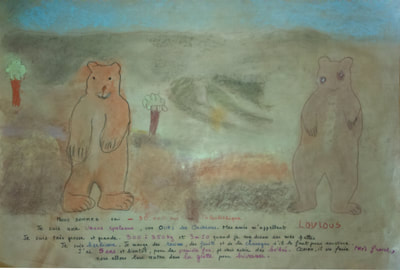

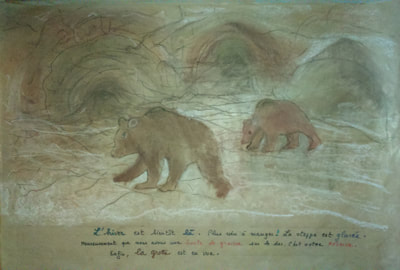

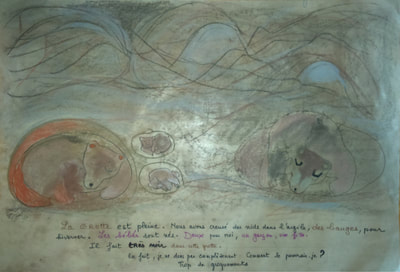

22 septembre 2018 : Des contes de l'ours - un atelier pour des jeunes enfants

Françoise Legendre, aquarelliste, et Elisabeth Foltz, présidente de l'association, ont participé, en tant que Amis du Musée de la Raymondie, à l'animation enfants dans le cadre du premier festival "Désirs de livre". Françoise Legendre avait fabriqueé des formes d'ours et Elisabeth Foltz a écrit les textes. L'atelier a reçu des enfants de 4, 5 et 8 ans. L'idée étant de faire passer des informations scientifiques un peu difficiles à de très jeunes enfants. Françoise Legendre avait fabriqueé des formes d'ours et Elisabeth Foltz a écrit les textes. Voici quelques photos de la réalisation du Conte de l'ours avec de jeunes enfants... |

|

Lundi 17 septembre 2018 : Sortie á la Grotte des Carbonnières

Visite par Michel et Cathy Espéret Une opportunité de venir partager ce moment de détente de la fin de l'été, cette visite s'est inscrit dans la suite de la conférence sur l'ours des cavernes, donnée le 22 juin dernier à Martel par Michel Philippe, Jean-Louis Thocaven et Michel Lorblanchet. Le gouffre de la Fage étant fermé exceptionnellement, on a vite fait un détour vers Lacave pour visiter la grotte des Carbonnières. Après la visite on s'est régalé par un pique-nique (repas tiré du sac, enjolivé pour le partage). |

2018 : L'Association des amis du musée de la Raymondie

|

Parmi nos intervenants en 2018...

Vertical Divider

| |||||||

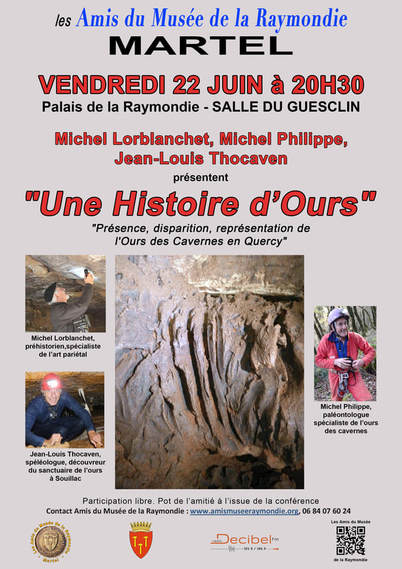

22 juin 2018 : Conférence sur l'ours des cavernes

|

ÉCOUTER : Interview sur Décibel FM

Elisabeth Foltz (présidente de l'association) et Michel Esperet (spéléologue et membre de l'association) parlent du musée de la Raymondie et de l'ours des cavernes juste avant la conférence.... ÉCOUTER : La conférence "Une histoire d'ours" du 22 juin

En quatre parties : Les trois intervenants suivis par les questions/réponses |

|

Jean-Louis THOCAVEN, Président du Spéléo-Club de Souillac, a présenté la découverte d'un sanctuaire de l'ours des cavernes à Souillac en 2008.

Michel PHILIPPE, Paléontologue du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon, spécialiste de l'ours des cavernes en France, qui étudie nos causses de Martel et de Gramat, nous a parlé de l'ours des cavernes, sa présence en Quercy, son existence, sa disparition.

Michel LORBLANCHET, Préhistorien, Directeur de Recherche au CNRS et grand spécialiste de l'art pariétal, a commenté la représentation de l'ours des cavernes dans les grottes du Quercy.

|

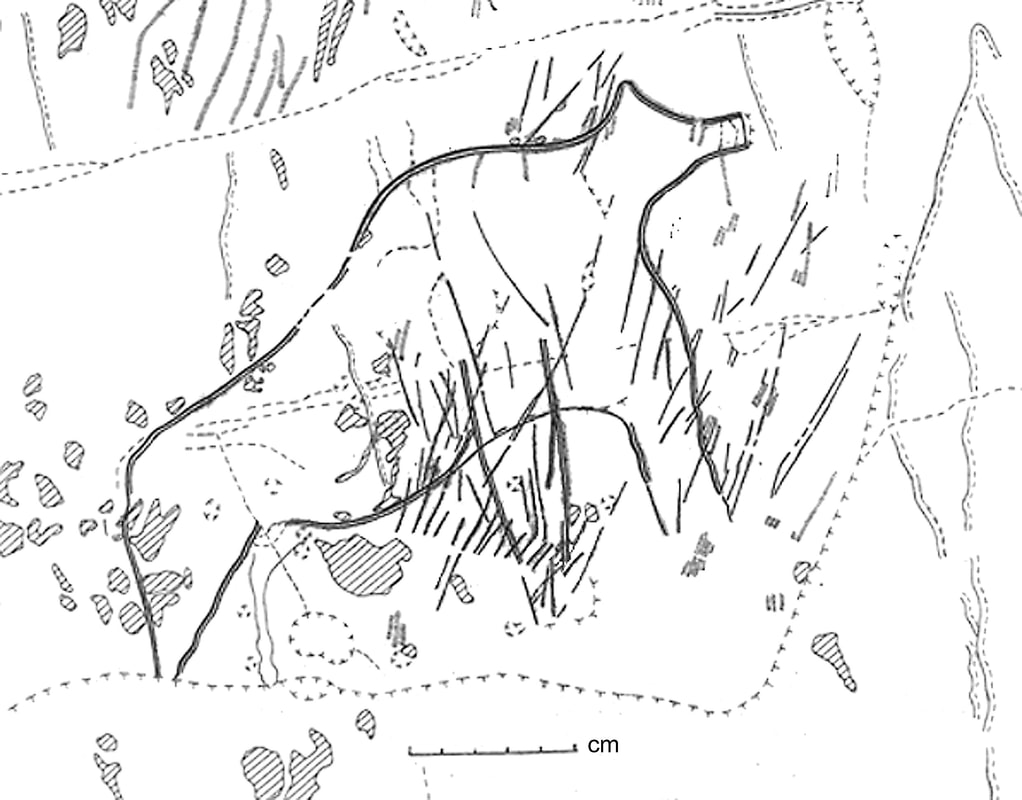

Grotte du pech-Merle: Gravettien - relevé M.Lorblanchet (référence= "Les grottes ornées du Quercy", 2010)

|

Grotte de Sainte-Eulalie (Espagnac-Lot) : Magdalénien supérieur (relevé M.Lorblanchet, référence ="L'Art pariétal en Quercy : Sainte-Eulalie, Les Merveilles : Recherche d'une méthode d'analyse des grottes ornées", Thèse de 3eme cycle - Sorbonne 1972)

|

Grotte de Roucadour (Thémines-Lot) Gravettien - relevé Ingmar Braun sous la direction de M. Lorblanchet (référence = monographie collective de la grotte ornée de Roucadour, sous la direction de M. Lorblanchet et J.M. Le Tensorer, en préparation)

|

|

9 juin 2018 - Conférence : De la Boutique au Tribunal à Martel

Avec Marguerite Guély, historienne, spécialiste de la Sénéchaussée de Martel. L'implantation de nombreux marchands et du commerce de sel, bovins... au Moyen Age a fait la fortune de Martel. A la fin du Moyen Age, les marchands font place aux hommes de loi. Elle nous a expliqué les conséquences pour la ville. |

|

3 juin 2018 : Visite au site du Piage, Fajoles La visite des membres de l'Association des amis du musée de la Raymondie a eu lieu à l'occasion de la fête de la préhistoire organisé par l'Association des amis du Piage et la Comité des fêtes de Fajoles. Nous avons vu des étudiants-fouilleurs en train de travailler. |

1 juin - Conférence : "Les ressources en eau du causse de Martel et du Puy d'Issolud"

|

Avec Jean-Paul Fabre, hydrogéologue, auteur d'une thèse sur la résurgence du Blagour à Souillac. Il est aussi spéléologue avec son épouse et a travaillé longtemps au club de spéléologie de Souillac.

C'est lui qui a remis en état le dédale des eaux des sources de Loulié. Il est titulaire d’un doctorat de troisième cycle de l’université Paul Sabatier à Toulouse. Il exerce maintenant la spéléologie en indépendant, directement rattaché à la Fédération française de spéléologie. Il est aussi Hydrogéologue coordonnateur départemental. Outre l’étude des sources majeures du causse de Martel et de leurs bassins versants ainsi que du Puy d’Issolud, il nous a donné une idée générale du fonctionnement des aquifères karstiques de ce territoire. Pour terminer il nous a proposé une réflexion sur leur fonctionnement à l’époque gauloise. Et il a répondu aux questions qui nous taraudent tous sur le devenir de ces belles sources et de cette ressource abondante qu’est celle de l’eau dans le contexte de notre développement économique moderne. |

L’association des Amis d’Uxellodunum et des Amis du Musée de la Raymondie étaient heureuses de s’associer pour présenter ce thème des ressources en eau du Causse de Martel et du Puy d’Issolud. Comme vous le savez l’étude du sol et du sous-sol de notre territoire font partie de nos recherches réciproques. Il fallait donc bien qu’un jour nous en parlions. Au Musée de la Raymondie, nous avons jusque-là traiter des sols de surface du territoire, à travers les objets de tout le territoire exposés au Musée, mais nous pensions arriver un jour à une étude du sous-sol. Car on ne peut séparer les deux. De la même façon les Amis d’Uxellodunum avec leur problématique de la bataille d’Uxellodunum ne pouvaient rester insensible au cheminement des sources de Loulié. |

Et c’est ainsi que la proposition de ce sujet de conférence a amené les deux associations à situer le lieu de cette conférence à St-Denis-Lès-Martel au pied du Causse de Martel, face à la butte témoin du Puy d’issolud, butte qui lui était aux temps géologiques rattachée.

|

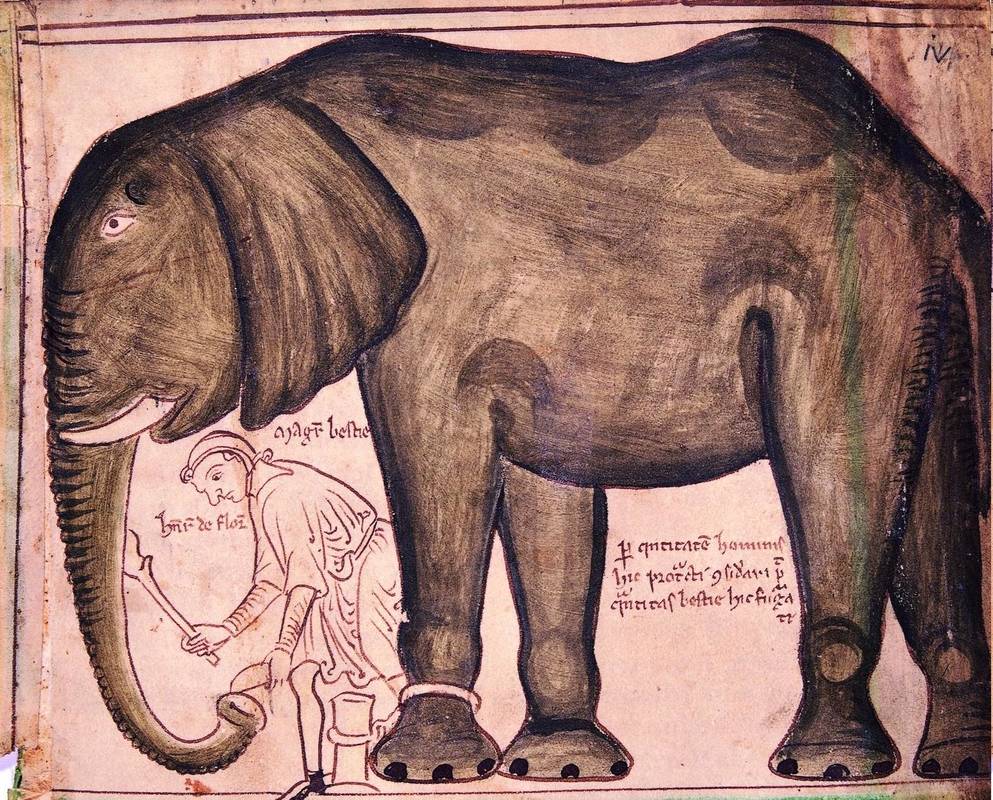

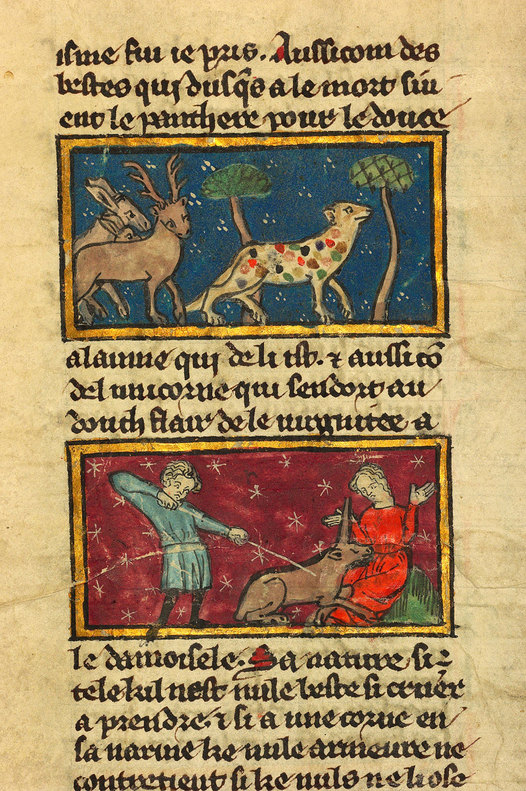

5 mai 2018 - Conférence : "Le bestiaire médiéval"

Avec Émilie Nadal, chercheuse, qui nous a présenté son sujet de thèse, soutenue en 2013, qui portait sur le Pontifical de Narbonne, manuscrit richement enluminé, commandé en 1350 pour l'archevêque Pierre de la Jugie. Émilie Nadal est ingénieur d'études à l'IRHT-CNRS et travaille sur le repérage et l'analyse des manuscrits de la bibliothèque médiévale des dominicains de Toulouse. Elle s'intéresse aux manuscrits possédés par des commanditaires de la France méridionale, aux questions de personnalisation des livres enluminés et à l’étude des échanges entre les artistes. Parmi ses publications citons ses recherches sur les manuscrits des prélats du Midi de la France au xive siècle (Cahiers de Fanjeaux, 2017, n°51) et la publication de sa thèse à paraître en 2017 aux éditions Brepols.

Elle nous a expliqué que les animaux, réels et fantastiques, sont partout au Moyen Âge, particulièrement dans les manuscrits enluminés. |

Les légendes qui les concernent, les qualités qu'on leur accorde, la façon dont on les représente, permettent de comprendre l'importance qu'ils occupaient dans la pensée médiévale, et révèlent encore pour certains d'entre eux notre propre rapport aux bêtes.

|

|

|

Atelier de poterie au musée

Jeudi 26 avril à 15h « L'artisanat de la terre à l'époque gallo-romaine » De 7 à 77 ans Des enfants, parents et autre visiteurs ont travaillé sous la direction de François Moser, de l'association OTZIAL, pour créer de la poterie en utilisant les matériaux et les méthodes des gallo-romains. Le but de l'association OTZIAL est de promouvoir la compréhension des techniques utilisées depuis la préhistoire ainsi que leur chronologie et de divulger les connaissances des méthodes expérimentales de fabrication d'objets anciens aux enfants et aux adultes. |

L'assemblée Générale a eu lieu le 21 mars - le moment de réunir afin de prévoir les orientations de l'association. Nous savons que la responsable du musée, Anne-Cécile Villechenaud, nous quitte bientôt. C'est donc une année importante de changement.

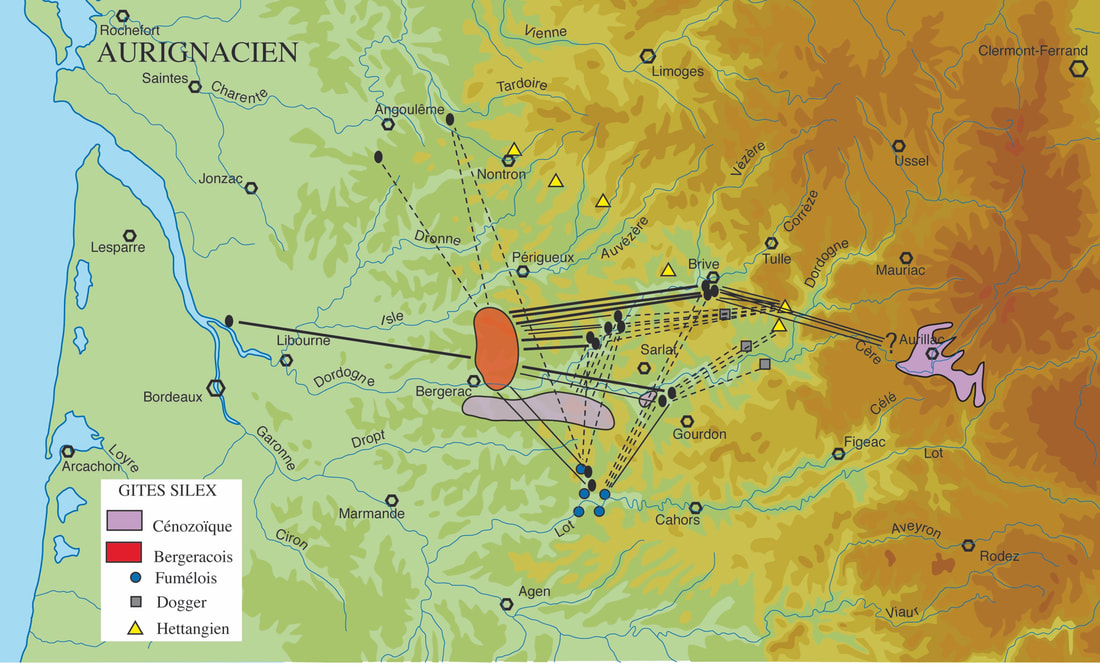

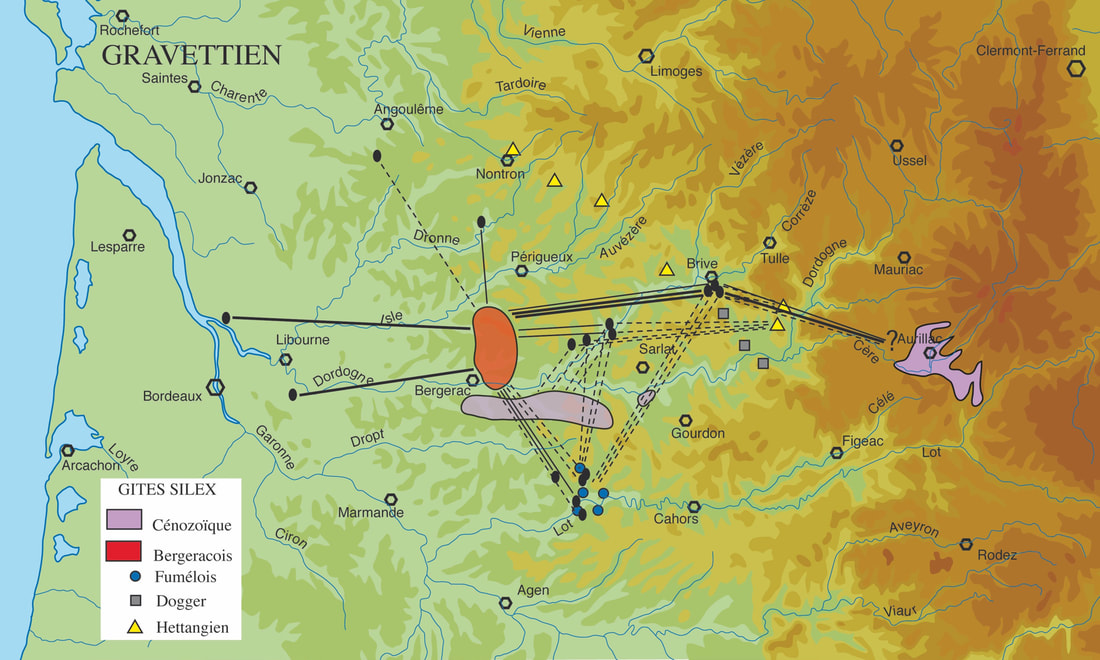

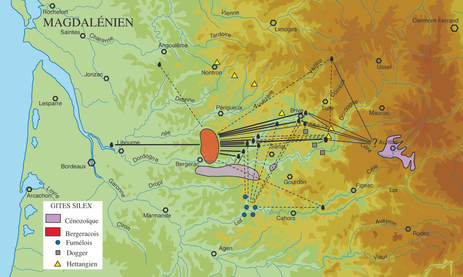

RAPPORT : Conférence de Pierre-Yves Demars

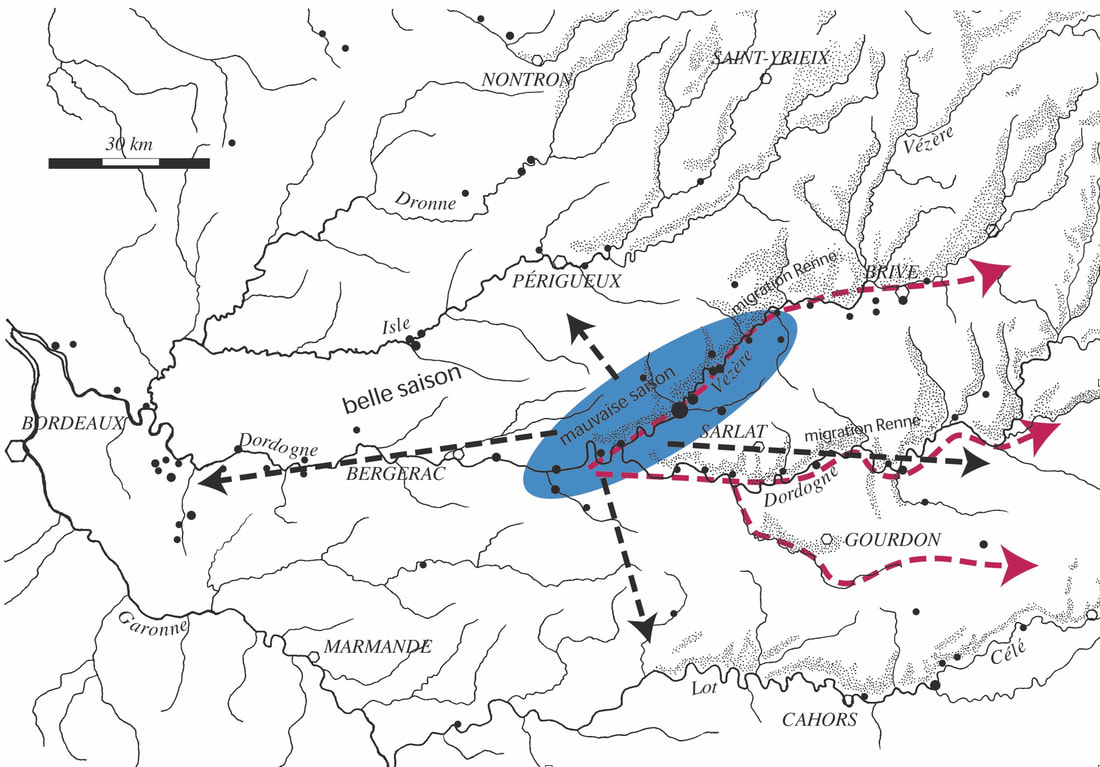

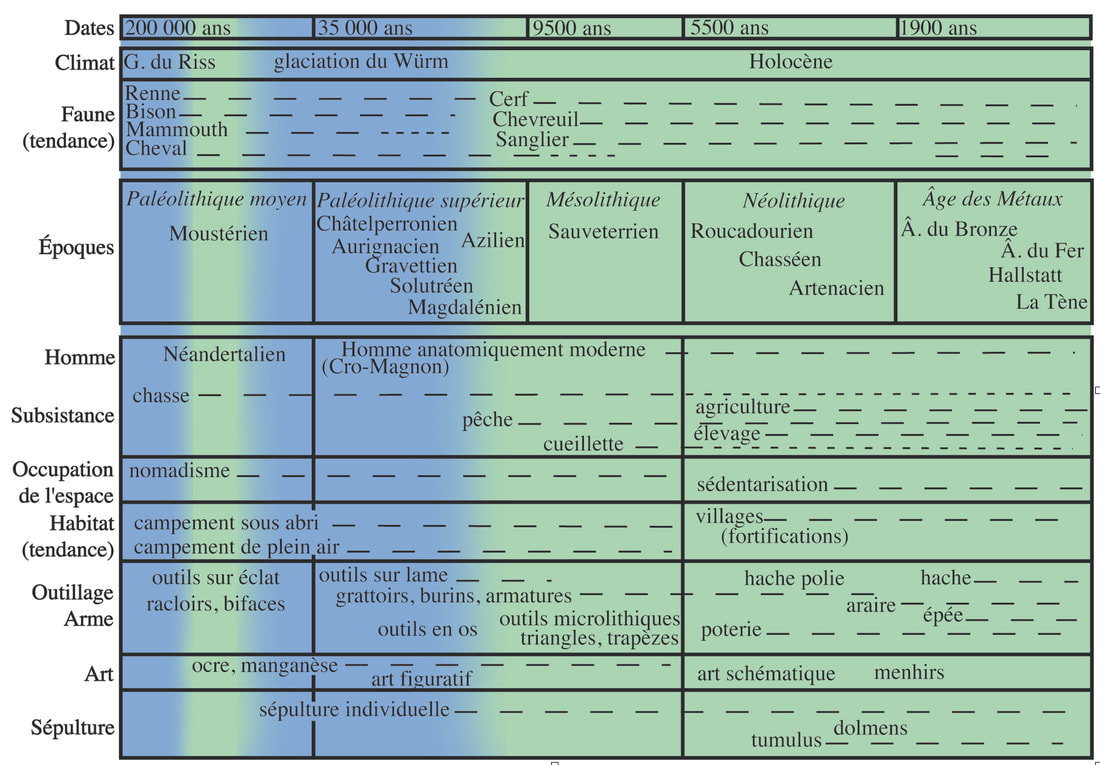

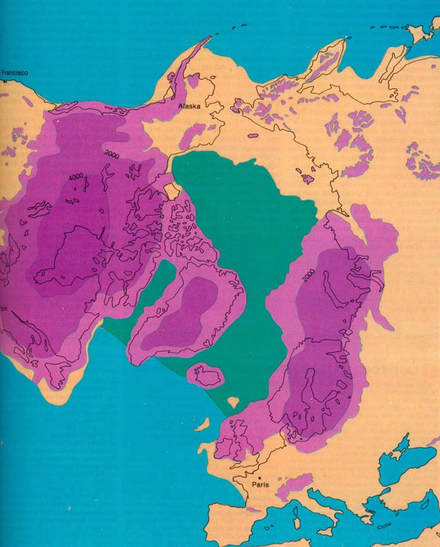

"La circulation des chasseurs-cuilleur dans le bassin aquitain au Paléolithique" Samedi 10 mars 2018 Le palais de la Raymondie s’est encore rempli de monde. 71 personnes venues de basse-Corrèze, de Dordogne et du Lot, ont écouté la présentation, très documentée, du préhistorien Pierre Yves Demars, sur les déplacements des chasseurs-cueilleurs au paléolithique supérieur. |

De façon très pédagogique Mr Demars a amené méthodiquement son public à comprendre le sens des déplacements des hommes de Cro-Magnon entre plateaux et vallées de la région aquitaine à cette époque froide. Devant chasser avec des outils principalement de pierre, le silex, (l’usage des métaux étant encore inconnu) ces préhistoriques comparables à nous avaient conçu des stratégies de chasse habiles et efficaces.

A partir des silex retrouvés sur les lieux de fouilles, Pierre Yves Demars a montré la correspondance totale entre la circulation des préhistoriques et celle des outils de silex.

Les préhistoriques se déplaçaient en fonction des saisons et des migrations animales. L’exemple du renne est révélateur. A la belle saison, cet animal remontait en troupeau vers l’est sur les plateaux des causses qui leur servaient d’estives. A la mauvaise saison, ils redescendaient au contraire vers la vallée de la Dordogne et de son affluent la Vézère.

C’est là que les populations se regroupaient pour passer l’hiver, pour ensuite se disperser à la belle saison. C’est à ce carrefour de rivières que les animaux se faisaient le plus piéger.

Les préhistoriques se déplaçaient en fonction des saisons et des migrations animales. L’exemple du renne est révélateur. A la belle saison, cet animal remontait en troupeau vers l’est sur les plateaux des causses qui leur servaient d’estives. A la mauvaise saison, ils redescendaient au contraire vers la vallée de la Dordogne et de son affluent la Vézère.

C’est là que les populations se regroupaient pour passer l’hiver, pour ensuite se disperser à la belle saison. C’est à ce carrefour de rivières que les animaux se faisaient le plus piéger.

|

Alors que la calotte glaciaire couvrait le nord de la France, les conditions étaient très favorables dans le bassin aquitain : steppes herbeuses humides attirant les herbivores, étés doux, nombreux gîtes de silex pour leur industrie lithique (roche coupante comme le verre dont on peut maîtriser la taille), cours d’eau poissonneux, nombreux abris sous roches orientés sud, sud-est, et gibier abondant de rennes, chevaux, bisons, mammouths.

Les trocs, les échanges de silex, de techniques diverses, se faisaient donc au cours de ces déplacements d’ouest en est. La région des Eyzies était alors le centre du rayonnement des échanges en Aquitaine. |

|

Au cours de leur parcours certains groupes pouvaient s’aventurer vers le Massif central pour trouver une bonne matière première lithique. C’est le cas de la région d’Aurillac qu’on retrouve plus à l’ouest mais c’était pour s’approvisionner en matière première pas pour y séjourner à la belle saison.

Les trocs, les échanges de silex, de techniques diverses, se faisaient donc au cours de ces déplacements d’ouest en est. La région des Eyzies était alors le centre du rayonnement des échanges en Aquitaine. Au cours de leur parcours certains groupes pouvaient s’aventurer vers le Massif central pour trouver une bonne matière première lithique. C’est le cas de la région d’Aurillac qu’on retrouve plus à l’ouest mais c’était pour s’approvisionner en matière première pas pour y séjourner à la belle saison. |

Ainsi nos ancêtres vivaient dans un monde mobile, vivant, où les échanges étaient organisés d’ouest en est. Des recherches ont montré qu’il y avait aussi du troc pratiqué à grande distance entre Bergerac et les Pyrénées, mais il paraît moins fréquent.

Michel Lorblanchet a rappelé que si l’on pouvait identifier l’origine des pigments utilisés sur les parois rupestres, on pourrait trouver un nouveau marqueur sur les déplacements de population. Mais l’interdiction de faire des prélèvements ruine ce projet.

La conférence s’est terminée par un sympathique pôt de l’amitié. L’association a remercié tous les participants et rappelle qu’on peut consulter son site web pour se tenir au courant : www.amismuseeraymondie.org.

Elisabeth Foltz, présidente des Amis du Musée de la Raymondie

Michel Lorblanchet a rappelé que si l’on pouvait identifier l’origine des pigments utilisés sur les parois rupestres, on pourrait trouver un nouveau marqueur sur les déplacements de population. Mais l’interdiction de faire des prélèvements ruine ce projet.

La conférence s’est terminée par un sympathique pôt de l’amitié. L’association a remercié tous les participants et rappelle qu’on peut consulter son site web pour se tenir au courant : www.amismuseeraymondie.org.

Elisabeth Foltz, présidente des Amis du Musée de la Raymondie

Mars 2018

Visite des membres de l'association à Tintignac

Visite des membres de l'association à Tintignac

|

"Tintignac est probablement l'un des sanctuaires majeurs de la tribu lémovice [...] progressivement monumentalisé à l'époque gallo-romaine." Christophe Maniquet/INRAP

La Civitas Lemovicum, le territoire du tribu gallo-romain des Lémovices, calqué à quelques détails près sur les limites administratives de l'ancienne région Limousin, était traversée par des axes routiers importants : le plus ancien, au rôle commercial et d'origine préromaine desservait le site de Tintignac. Tintignac-Naves est situé le long d’une route proto-historique reliant la Bretagne à la Méditerranée et par laquelle transitait l’étain venu d’Armorique, métal indispensable, avec le cuivre, à la réalisation d’objets et d’armes en bronze. Le site de Tintignac-Naves est mentionné pour la première fois en tant que site archéologique en 1633. Abel Hugo le cite en 1835 dans La France pittoresque, tout comme Jean-Baptiste Tripon en 1837 dans Historique monumental de l'ancienne province du Limousin, ou Prosper Mérimée en 1838 dans Notes d'un voyage en Auvergne. A la suite de la visite de Mérimée, le site archéologique est classé au titre des M.H en 1840. Des premières fouilles sont engagées entre 1842 et 1847 et ont révelé une partie du théâtre, le cour de fanum. Quarante ans plus tard en 1884 une campagne de fouilles débute à nouveau avec pour but de dégager les murs afin d'établir un plan détaillé du site. Il restera ensuite en sommeil pendant 117 ans. En 2002, la commune de Naves, en vue de valoriser son patrimoine archéologique, décide de programmer une campagne de fouilles archéologiques en partenariat avec la DRAC. Les recherches fructueuses ont continué jusqu'à aujourd'hui, avec un arrêt provisoire entre 2006 et 2008 suite à l'exceptionnelle découverte du dépôt d’armes. Depuis, certaines armes ont été restaurées (épées, casque-oiseau, les carnyx à tête de serpent et de sanglier) et ont fait l’objet d’expositions et de conférences à Paris et en Europe. La découverte du temple gaulois situé sous le fanum et des objets qui s'y trouvaient a permis de mieux connaître le rite votif des Gaulois et leur art de la guerre. Les luxueux bâtiments romains implantés par la suite sont, eux, un élément pour comprendre le processus d'assimilation du peuple gaulois au sein de l'Empire. Au moment de rédiger ces lignes le site n'est pas ouvert au public. Voir : tintignac.wixsite.com/tintignac-naves |

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION 2017

Mardi 24 octobre au samedi 4 novembre inclus de 14h à 17h

OUVERTURE DU MUSÉE et "ATELIERS DU JEUDI"

En 2017 la musée était ouvert pendant des vacances de la Toussaint.

En plus cette année il y avait des animations :

"Les Ateliers du Jeudi" pour les enfants d'au moins 6 ans

Découverte de la bataille d'Uxellodunum au Puy d'Issolud et de l'histoire des lieux au travers de l'exposition, des objets archéologiques et d'une maquette suivi d'un atelier créatif

Le jeudi 26 octobre : réalisation de bijoux gallo-romain en collaboration avec l'association Otzial.

Le jeudi 2 novembre : réalisation d'une maquette d'une construction défensive romaine.

OUVERTURE DU MUSÉE et "ATELIERS DU JEUDI"

En 2017 la musée était ouvert pendant des vacances de la Toussaint.

En plus cette année il y avait des animations :

"Les Ateliers du Jeudi" pour les enfants d'au moins 6 ans

Découverte de la bataille d'Uxellodunum au Puy d'Issolud et de l'histoire des lieux au travers de l'exposition, des objets archéologiques et d'une maquette suivi d'un atelier créatif

Le jeudi 26 octobre : réalisation de bijoux gallo-romain en collaboration avec l'association Otzial.

Le jeudi 2 novembre : réalisation d'une maquette d'une construction défensive romaine.

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017

INAUGURATION DE L'EXPOSITION SUR UXELLODUNUM

Un weekend plein d'animations autour de la thème d'Uxellodunum au Puy d'Issolud y comprise deux conférences .....

INAUGURATION DE L'EXPOSITION SUR UXELLODUNUM

Un weekend plein d'animations autour de la thème d'Uxellodunum au Puy d'Issolud y comprise deux conférences .....

Avec Jean-Marie Pailler, Professeur émérite à l’université de Toulouse II, ancien membre de l’Ecole Française de Rome et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France.

Voir MÉDIATHÈQUE pour plus d'information.

Voir MÉDIATHÈQUE pour plus d'information.

Guillaume Renoux

Guillaume Renoux

CONFÉRENCE

Dimanche 4 juin à 15h

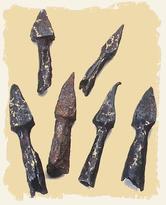

« Archers gaulois et archers romains durant la guerre des Gaules. Le cas du puy d’Issolud (Oppidum d’Uxellodunum) - une approche pluridisciplinaire »

Avec Guillaume Renoux, docteur en sciences de l’antiquité de l’université Jean Jaurès et membre associé à l’UMR Traces à Toulouse.

L'arc et la flèche furent utilisés aussi bien par le Gaulois que par les Romains dans le conflit qui les opposa au cours du dernier siècle avant J.-C. De la lecture méthodique du récit de César on retire les constatations suivantes : les archers expérimentés formaient des contingents nombreux aussi bien du côté des Gaulois que des Romains. Mais si les textes constituent un témoignage direct de la vie des hommes durant l'antiquité, le mobilier archéologique de pointes de flèche découvert à Alésia ou au Puy d'Issolud (oppidum d'Uxellodunum), par exemple, forme un support complémentaire à notre connaissance du passé.

Dimanche 4 juin à 15h

« Archers gaulois et archers romains durant la guerre des Gaules. Le cas du puy d’Issolud (Oppidum d’Uxellodunum) - une approche pluridisciplinaire »

Avec Guillaume Renoux, docteur en sciences de l’antiquité de l’université Jean Jaurès et membre associé à l’UMR Traces à Toulouse.

L'arc et la flèche furent utilisés aussi bien par le Gaulois que par les Romains dans le conflit qui les opposa au cours du dernier siècle avant J.-C. De la lecture méthodique du récit de César on retire les constatations suivantes : les archers expérimentés formaient des contingents nombreux aussi bien du côté des Gaulois que des Romains. Mais si les textes constituent un témoignage direct de la vie des hommes durant l'antiquité, le mobilier archéologique de pointes de flèche découvert à Alésia ou au Puy d'Issolud (oppidum d'Uxellodunum), par exemple, forme un support complémentaire à notre connaissance du passé.

Vertical Divider

C'est ainsi, que sans se départir des sources écrites et archéologiques, indispensables pour tout historien, les moyens proposés par la science, à travers la métallographie (la science des métaux), peuvent élargir le champ de la recherche historique, en nous ouvrant de nouvelles perspectives d'étude.

Et des animations :

10 mai 2017 : Petite annonce ...

L'ASSOCIATION CHERCHE UN NOUVEAU MEMBRE pour remplacer Antoine Deudon au conseil d'administration qui vient de démissionner pour cause de départ.

L'ASSOCIATION CHERCHE UN NOUVEAU MEMBRE pour remplacer Antoine Deudon au conseil d'administration qui vient de démissionner pour cause de départ.

|

Samedi 8 avril 2017

CONFERENCE : L'image de la femme préhistorique avec François Moser organisée par les Amis du Musée de la Raymondie François Moser est archéologue expérimental, président de l’association Otzial. Crée en 2009, cette association a pour but de favoriser la compréhension des techniques utilisées depuis la préhistoire. Il a expliqué ce que l'Homme est capable de faire pour représenter des Femmes et non la Femme. Il nous a montré qu'il est extrêmement imprudent de tirer des conclusions ou des généralités concernant les motivations qui ont conduit nos ancêtres à figurer des corps de femmes. |

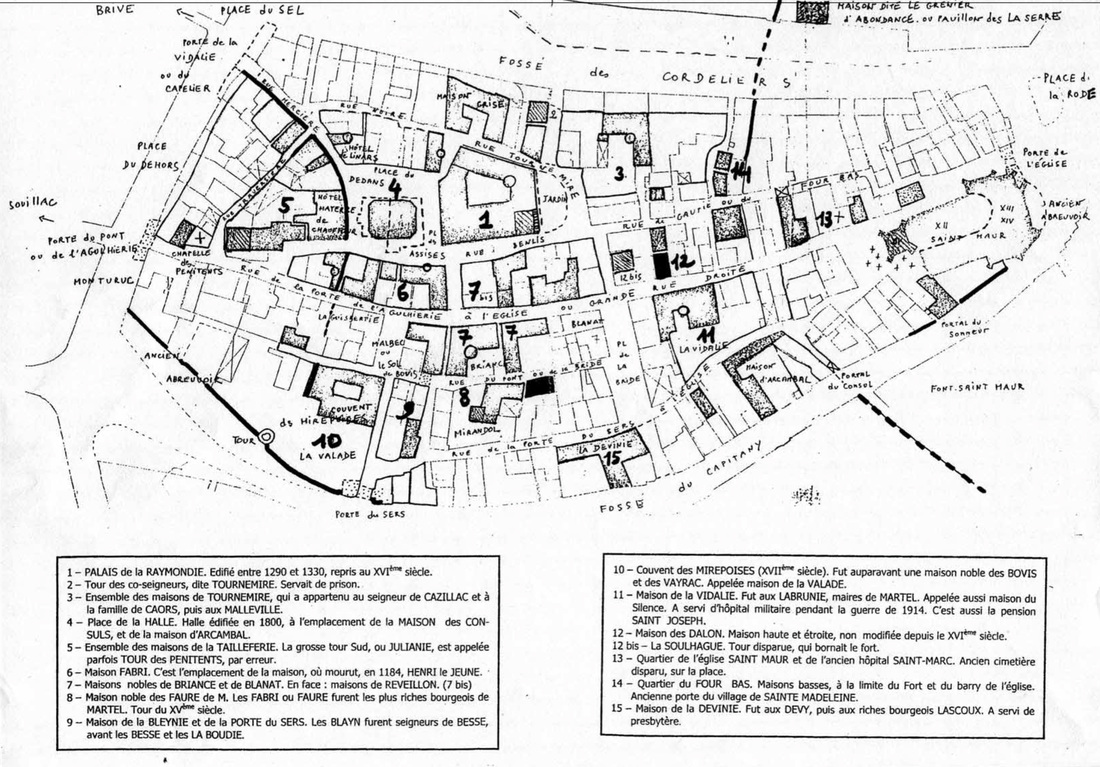

Samedi 11 mars 2017 : RAPPORT DE LA CONFÉRENCE :

Les origines urbaines de Martel et représentations du sceau consulaire

Les origines urbaines de Martel et représentations du sceau consulaire

|

La deuxième conférence de l'année 2017 s'est tenue samedi au Palais de la Raymondie avec Marguerite Guély, historienne de la sénéchaussée, spécialiste de la Vicomté de Turenne et présidente de la société archéologique de la Corrèze, et Pierre Flandin-Bléty, professeur honoraire des Universités, médiéviste, spécialiste de l’histoire des villes à consulat du 13° au 15° siècle, avec un intérêt particulier pour la Vicomté de Turenne. La conférence a encore une fois attiré et captivé un public de 70 personnes, venu d'horizons différents. Nos deux conférenciers se sont parfois opposés, mais surtout se sont complétés avec leurs exposés respectifs : le premier sur les origines urbaines de Martel, le second sur les trois sceaux de la ville et leur évolution. Mme Guély a commencé par nous rappeler ce que Martel n’est pas. Puis Mr Flandin-Bléty a montré l’évolution des sceaux de la ville au cours d’une étude savante. Vertical Divider

|

|

|

La ville n’est pas un oppidum celte, elle n’est pas un vicus (petit bourg) ou une villa gallo-romaine. Elle n’est pas une ville fondée par Charles Martel ainsi que la légende construite à partir du 16° siècle a bien voulu l’affirmer. Elle n’est pas non plus une ville abbatiale comme Souillac. Si Souillac est fondée en 950, il n’existe pas de Martel à cette époque. Aucune mention dans le cartulaire de Tulle ou de Beaulieu pour cette période.

Par contre, dans les sources manuscrites, Martel ou Martell est cité à partir de 1142 (cartulaire d’Obazine) à l’occasion de dons faits par des nobles des environs à l’abbaye d’Obazine, pour des maisons possédées à Martel. La Vie de Saint Etienne d’Obazine, fondateur de l’abbaye, écrite vers 1180, après sa mort, précise aussi l’existence d’une maison « hors les murs » destinée aux frères d’Obazine et aménagée pour « l’achat et la vente » des marchandises - actuelle place de la Rode. Martel est aussi cité en 1153 pour posséder des mesures. Donc, le fait qu’il existe des maisons appartenant à des nobles, et des mesures, montrent que Martel est devenue une ville neuve entre la fin du X° siècle et le milieu du XII°. A quelle date précise on ne sait pas. Comment ? --- Trois hypothèses sont possibles --- Première hypothèse : Une « sauveté » c’est-à-dire un territoire délimité par des croix, garantissant aux occupants la paix et la sécurité en application des décisions prises au XI° siècle par les conciles d’évêques et d’abbés. Cela est tentant pour Martel car il y a bien eu une église consacrée à Sainte Madeleine à l’est du chevet de Saint Maur, dont le culte remonte à la fin du X° siècle. Cette église, entourée d’un cimetière, en partie ruinée en 1756, sera démolie en 1792. De plus, Martel est entouré de nombreuses croix (cas de Figeac, Souillac, Beaulieu, Carennac). Mais qui aurait créé cette sauveté ? Les moines de Souillac (plus d’archives), les moines d’Obazine (l’abbaye n’est fondée qu’au 12° siècle). Et pourquoi le petit bourg de la Madeleine n’est-il pas inclus dans l’enceinte de la ville murée attestée vers 1150, celle des fameuses mesures ? Des questions pour le moment sans réponse. Deuxième hypothèse : une ville « castelnau ». Du XI au XII° siécle, les nouveaux châteaux se multiplient, leur présence en un lieu précis attire la population, la protège et cet attrait fait naître un bourg castral. C’est le cas de Gourdon, Saint-Céré, Cardaillac. Dans le cadre du mouvement communal, les villes se sont émancipées de la tutelle du seigneur qui leur a accordé une charte. Martel serait donc « un bourg castral » ? Vertical Divider

|

Là encore la chose est plausible. Martel a obtenu trois chartes. La première charte date de 1219, ce qui est vraiment précoce par rapport aux coutumes du Quercy. A cette date le Vicomte Raymond IV part en croisade. La seconde charte est octroyée en 1235 par le même vicomte.

Il confirme la première et y ajoute l’exonération fiscale. Quel atout!! Il déclare aussi que la Tour de Martel appartiendra toujours au Vicomte, mais sera gardée par les consuls pour assurer le guet et la sécurité de la ville. D’autre part, dans les sceaux de Martel, sur celui qu’on appelle le grand sceau, il y a bien un château sur l’avers et, sur le revers, un cavalier tenant le bouclier et la bannière aux armes de Turenne. Mais où serait le château ? Sous l’actuel Raymondie ? Accolé à la Tour Tournemire ? Nous n’avons pas de certitude là encore. Enfin Marguerite Guély a émis une troisième hypothèse : celle d’une ville- carrefour au croisement de la route royale Paris Toulouse qui passait par Martel et Gramat avant le 17° poste et de la route du sel, de l’Atlantique à Aurillac. Ce sel était remonté sur la Dordogne par les gabariers jusqu’à Souillac où il était déchargé, puis suivait l’axe terrestre Martel-Vayrac. Rajouter cette dimension économique à une ville qui a toujours défendu son artisanat et son commerce n’a rien de contradictoire avec les deux autres hypothèses. Pour conclure, la ville a pu commencer par une petite sauveté entre la fin du X° siècle et le début du 12° et commencer à apparaître au XI° siècle dans le quartier de Sainte Madeleine. Ce premier développement a pu en entraîner un second d’abord sous l’autorité des Vicomtes de Turenne dont Martel s’est émancipé peu à peu. Lorsqu’elle entre dans l’histoire manuscrite, début du 12° siècle, c’est une ville en pleine expansion. Et comme expansion signifie aussi émancipation, elle reçoit sa première charte en 1219. Une ville donc à deux pôles : « une sauveté castrale », prospère et marchande, exemptée d’impôts au seigneur, qui naît et se développe entre le X1°et le XII° siècle avec le marché du sel, puis des moutons, des bœufs engraissés dans les prairies en contrebas, avec le passage des pèlerins et ….. avec l’élevage des chevaux ? Chevaux de course pour les nobles, chevaux de messagerie, chevaux de trait pour l’agriculture et toutes sortes d’attelages. Rappelons l’affaire des courses de chevaux offertes en 1183 par le Vicomte de Turenne au fils du roi d’Angleterre. N’est-ce pas ce que semble aussi nous montrer l’évolution des sceaux de la ville du grand sceau au sceau du secret qui montre trois marteaux très particuliers, ceux du maréchal-ferrant. |

Vendredi 24 février 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'Association

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'Association

|

2016 était une année riche en activités de toutes sortes, sur le plan associatif, le plan animation scolaire et le plan conférences et sorties. L'association compte actuellement 66 adhérents qui donnent leur temps, font des dons, ou travaillent sur d'autres projets. Le programme de conférences en 2016 a été bien reçu par le public, la salle étant toujours comble. Et l'exposition sur les Dolmens du Nord du Lot par Jean-Pierre Girault a été un succés surtout pendant les évènements particuliers des Journées d'archéologie et des Journées du patrimoine. Le programme pour 2017 est commencé avec la conférence sur les Wisigoths en janvier et ses animations scolaires à Martel et à Souillac. |

14 janvier 2017

RAPPORT sur le conference récent : Sur les traces des Wisigoths en Occitanie quercynoise avec Régis Delbru

RAPPORT sur le conference récent : Sur les traces des Wisigoths en Occitanie quercynoise avec Régis Delbru

|

Samedi 14 janvier, s’est tenue la première conférence de 2017. Soixante-dix personnes ont écouté Regis Delbru, Dr socio-économiste retraité, passionné par l’histoire locale.

Son exposé « Sur les traces des Wisigoths en Occitanie quercynoise » nous a fait découvrir les traces laissées par ce peuple d’origine germanique. Partis de Suède, les Goths installés en Pologne au 1er siècle gagnèrent la Mer noire où ils se divisèrent en deux groupes : Ostrogoths et Wisigoths. Ces derniers installés en Dacie (actuelle Roumanie) migrèrent à nouveau vers l’ouest sous la poussée des Huns. Peu à peu christianisés et romanisés au contact de l’empire, les Wisigoths devinrent au début du 4è les défenseurs de la pax romana impériale contre les autres barbares. En 418 le premier empereur d’Occident Honorius leur octroya le droit de s’installer en Aquitaine. Profitant de l’anarchie de la Gaule au 5è siècle, le roi Wisigoth Euric étendit son territoire vers le Rhône et s’installa dans le Quercy en 479. Leur occupation fut de courte durée (479-507), la mort de leur roi Alaric II tombé sous les coups des Francs de Clovis entraînant la fuite des élites en Espagne. |

Mais, même s’il ne reste de leur passage que quelques lettres ou récits de Sidoine Apollinaire, ou des écrits dans les bibliothèques anglaises parce que des autodafés brûlèrent localement les écrits de ces peuples chrétiens ariens considérés comme hérétiques par la Papauté, Régis Delbru a su éveiller notre curiosité en nous livrant, de façon argumentée ce qu’il pense être les traces du passage des Wisigoths dans le Quercy. Traces dans les églises romanes avec des pierres de réemploi comme l’ours animal fétiche des Wisigoths. Traces dans la toponymie locale avec des noms de lieux comme Le Goth qui a pu donner Gauthier ou Gautherie…. A nous maintenant d’observer plus attentivement notre région. Un pot de l’amitié a clôturé la rencontre.

"Aujourd’hui ici, la nouvelle région d’Occitanie, administrative et politique, émerge. Son histoire oubliée se confond dans la nuit des temps avec l’histoire des Wisigoths. Le royaume wisigothique de Toulouse (418-507) a laissé une forte empreinte sur la langue occitane et ses parlers locaux malgré les croisades répétées contre le Sud et les chrétiens marqués par l'arianisme. Les rapports tumultueux entre le Nord et le Sud rebelle, politique et religieux, trouvent là, leur origine millénaire.

De cette époque, il reste quelques lettres et récits de Sidoine Apollinaire, ou des écrits dans les bibliothèques anglaises. Localement, les autodafés ont brûlés tous les écrits « païens », seules restent des traces nombreuses sur nos murs, dans la toponymie et dans nos traditions culturelles : Sur nos murs, des symboles, des sculptures en réemploi, une manière de construire ; Sur la toponymie locale, ce sont des noms de lieux à prononcer dans notre langue originale où les V et les B se confondent sans trop s’attacher à leur orthographie, initiée par les clercs latinistes à travers les siècles.

Les Wisigoths ont migré pendant plus de trois siècles, depuis les pays Baltes, en passant par la mer Noire, le Danube et l’Italie à la recherche d’une terre d’accueil qu’ils trouvèrent, dès 412, dans la vallée de la Garonne. Le foedus de 418, permet la naissance à Toulouse d’un royaume fédéré à Rome. A partir de cette date, leur royaume et leur influence romaine ne va pas cesser de s’étendre allant de la Loire à Gibraltar. Les amitiés du roi Théoric II et de Sidoine Apollinaire, évêque d’Auvergne ont protégé l’Auvergne des visées expansionnistes jusqu’en 475. Le Quercy fut annexé en 472.

En 507, le barbare franc Clovis tue Alaric II à Vouillé et il assure la domination des barbares du Nord et de l’église catholique romaine, sur la civilisation romanisée du Sud pour 1400 ans. Les guerriers « reiks » constituèrent la féodalité occitane et les saints locaux."

Régis DEBRU

De cette époque, il reste quelques lettres et récits de Sidoine Apollinaire, ou des écrits dans les bibliothèques anglaises. Localement, les autodafés ont brûlés tous les écrits « païens », seules restent des traces nombreuses sur nos murs, dans la toponymie et dans nos traditions culturelles : Sur nos murs, des symboles, des sculptures en réemploi, une manière de construire ; Sur la toponymie locale, ce sont des noms de lieux à prononcer dans notre langue originale où les V et les B se confondent sans trop s’attacher à leur orthographie, initiée par les clercs latinistes à travers les siècles.

Les Wisigoths ont migré pendant plus de trois siècles, depuis les pays Baltes, en passant par la mer Noire, le Danube et l’Italie à la recherche d’une terre d’accueil qu’ils trouvèrent, dès 412, dans la vallée de la Garonne. Le foedus de 418, permet la naissance à Toulouse d’un royaume fédéré à Rome. A partir de cette date, leur royaume et leur influence romaine ne va pas cesser de s’étendre allant de la Loire à Gibraltar. Les amitiés du roi Théoric II et de Sidoine Apollinaire, évêque d’Auvergne ont protégé l’Auvergne des visées expansionnistes jusqu’en 475. Le Quercy fut annexé en 472.

En 507, le barbare franc Clovis tue Alaric II à Vouillé et il assure la domination des barbares du Nord et de l’église catholique romaine, sur la civilisation romanisée du Sud pour 1400 ans. Les guerriers « reiks » constituèrent la féodalité occitane et les saints locaux."

Régis DEBRU

Janvier 2017

L'ASSOCIATION TRAVAILLE sur l'exposition 2017

L'ASSOCIATION TRAVAILLE sur l'exposition 2017

|

EXPOSITION UXELLODUNUM

2017 Inauguration : 3 et 4 juin La dernière bataille entre les gaulois et les romains Préparation par l'association des Amis du Musée de la Raymondie d'une Exposition sur Uxellodunum de l'archéologue Jean-Pierre Girault en collaboration avec l'association des Amis d'Uxellodunum et l'association Racines, y compris l'exposition des objets trouvés au Puy d'Issolud par Jean-Pierre Girault. |

|

La bataille d'Uxellodunum, Nouvelles recherches au Puy d'Issolud à la fontaine de Loulié

par Jean-Pierre Girault

| ||||||

ACTUALITÉS 2016

|

15 et 17 novembre 2016

L'ASSOCIATION VA A L'ÉCOLE... |

Il s'agit d'une animation sur les Celtes et plus particulièrement les Gaulois, auprès de la classe de CM1 de Martel, avec Agnès Schneider, ancienne enseignante. Une deuxième partie devrait se dérouler en mai pour parler d'Alésia et finalement d'Uxellodunum.

Les élèves viendront visiter l'Exposition Uxellodunum en juin au Musée. De plus, ils ont un projet sur le patrimoine et, en fin d'année scolaire, ils iront sûrement visiter Cahors sur les traces Gallo-romaines. |

| pret_exposition_dolmens.pdf | |

| File Size: | 877 kb |

| File Type: | |

|

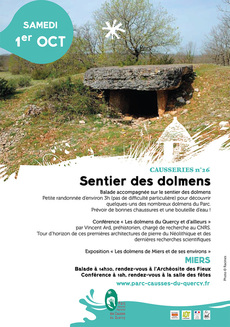

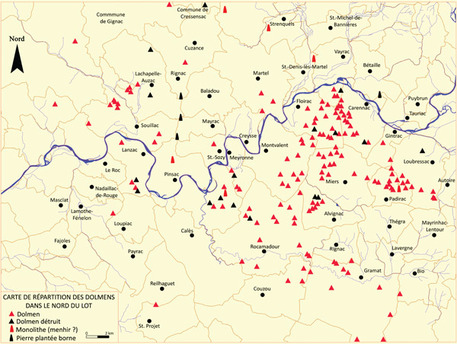

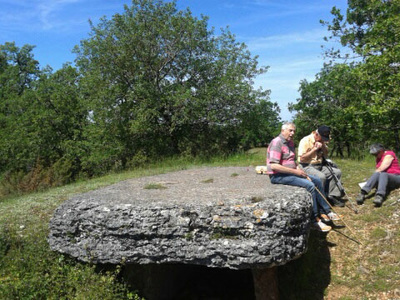

Miers - 1 octobre 2016 SENTIER DES DOLMENS : BALADE, CONFÉRENCE ET EXPOSITION L'exposition sur les dolmens du Nord du Lot, crée par Jean-Pierre Girault et installée par l'Association cet été au musée, a fait un déplacement vers Miers à l'occasion de cette animation organisée par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. Une balade a été suivie par une conférence et l'exposition à la salle des fêtes de Miers avec Vincent Ard, préhistorien, chargé des recherches au CNRS. |

Le Quercy offre une grande concentration en tombes mégalithiques. Ce sont en effet 600 dolmens qui sont comptabilisés dans le département du Lot. Ces premières architectures de pierre ont été édifiées dans notre région il y a près de 6000 ans. La commune de Miers compte 14 dolmens.

|

Martel - 17 et 18 septembre 2016

JOURNÉES DU PATRIMOINE

L'association a connu un grand succès pendant ce weekend pour la fréquentation du musée et de la conférence par Jean-Pierre Lagasquie sur les dolmens du Quercy. Sur les deux journées du patrimoine, 432 personnes ont visité le musée et ont profité de la présence et commentaires de l'archéologue Jean-Pierre Girault.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

L'association a connu un grand succès pendant ce weekend pour la fréquentation du musée et de la conférence par Jean-Pierre Lagasquie sur les dolmens du Quercy. Sur les deux journées du patrimoine, 432 personnes ont visité le musée et ont profité de la présence et commentaires de l'archéologue Jean-Pierre Girault.

|

Martel - 18 septembre à 17h RAPPORT DE LA CONFÉRENCE : Les dolmens du Quercy Le 18 septembre les Amis du musée ont accueilli Jean-Pierre Lagasquie, archéologue et docteur en préhistoire, qui a parlé des dolmens du Quercy pour les Journées européennes du patrimoine devant une salle comble. Le département du Lot est particulièrement riche en dolmens dont les fouilles récentes montrent la complexité des structures. Jean-Pierre a illustré son discours très intéressant avec des clichés des mégalithes qu'il affectionne. Comme le dolmen des Aguals à Gréalou, dans un énorme tumulus (29 m de diamètre pour une hauteur de 3,80 m) qui entoure une imposante chambre mégalithique. |

C'est un dolmen à cheval sur 2 communes, Gréalou et Montbrun, sur 2 parcelles et 2 propriétaires. Il a travaillé sur le dolmen pendant 6 ans. Le tertre présentait une organisation interne complexe avec au centre un parement classique, entouré d'un cercle de dalles dressées et, à la base, un parement circulaire. Le remplissage interne entre ces différentes structures était constitué de blocs hétérométriques, souvent de grande taille, apparemment disposés sans organisation visible.

Jean-Pierre nous a bien rappelé pourquoi les dolmens du Quercy méritent d'être protégés pour les générations à venir. Malheureusement ils étaient souvent pillés dès avant notre ère et on peut dire qu'aujourd'hui on ne voit que la squelette de la structure qui était jadis ensevelie dans un tumulus. Mais attention, plusieurs de nos dolmens et tumuli sont encore aujourd'hui en train d'être complètement détruits, faute de protection et de reconnaissance de la valeur historique et anthropologique de ces sépultures très anciennes. Les dolmens sont des hauts-lieux religieux souvent utilisés et réutilisés sur des millénaires.

Jean-Pierre nous a bien rappelé pourquoi les dolmens du Quercy méritent d'être protégés pour les générations à venir. Malheureusement ils étaient souvent pillés dès avant notre ère et on peut dire qu'aujourd'hui on ne voit que la squelette de la structure qui était jadis ensevelie dans un tumulus. Mais attention, plusieurs de nos dolmens et tumuli sont encore aujourd'hui en train d'être complètement détruits, faute de protection et de reconnaissance de la valeur historique et anthropologique de ces sépultures très anciennes. Les dolmens sont des hauts-lieux religieux souvent utilisés et réutilisés sur des millénaires.

|

Martel - 23 août 2016 à 10h

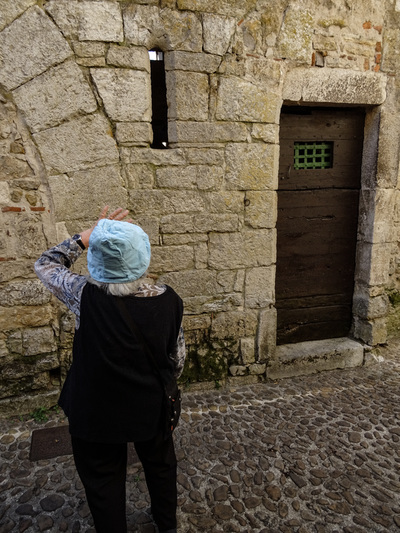

SORTIE À MARTEL : Les lieux d'hospitalité à Martel avant la révolution Sous le soleil de l'été on a pris rendez-vous place de la halle pour une balade dans les rues du ville avec Marguerite Guély, historienne, Présidente de la Société archéologique, historique et scientifique de la Corrèze et spécialiste de l'histoire de la sénéchaussée de Martel. La sortie a été organisée par les Amis du Musée de la Raymondie. Elle nous a gentiment conduit à travers les rues de Martel pour voir quelques anciens bâtiments qui abritaient les hôpitaux et les maisons d'hospitalité de la ville. Pour plus d'information sur ces lieux d'hospitalité, voir MÉDIATHÈQUE. |

Samedi - 18 juin 2016

INAUGURATION DE L'EXPOSITION sur les dolmens du Nord du Lot, au musée

INAUGURATION DE L'EXPOSITION sur les dolmens du Nord du Lot, au musée

Le 18 juin, au musée, à l'occasion des Journées de l'archéologie, les Amis du musée et la mairie de Martel ont inauguré l'exposition sur les dolmens du Nord du Lot, conçue par Jean-Pierre Girault et réalisée par les Amis du musée en collaboration avec l'Association Racines.

Samedi - 21 mai 2016

VISITE GUIDÉE aux dolmens de Floirac, Carennac et Miers avec Jean-Pierre Girault

On a pris rendez-vous à 9H30 sur la place de la mairie de Saint-Denis-Martel avec son pique nique, sa bonne humeur et ses bonnes chaussures, tous prêts pour aller sur les sites des dolmens avec Jean-Pierre Girault comme guide. En plus il faisait très beau !!

VISITE GUIDÉE aux dolmens de Floirac, Carennac et Miers avec Jean-Pierre Girault

On a pris rendez-vous à 9H30 sur la place de la mairie de Saint-Denis-Martel avec son pique nique, sa bonne humeur et ses bonnes chaussures, tous prêts pour aller sur les sites des dolmens avec Jean-Pierre Girault comme guide. En plus il faisait très beau !!

|

Martel - 14 mai 2016

CONFÉRENCE avec Marguerite Guély : Pèlerinage et hospitalité à Martel du moyen age au XVIIIè siècle Le carrefour de Martel et les pèlerins Marguerite Guély est Présidente de la Société archéologique, historique et scientifique de la Corrèze, et spécialiste d'histoire de la sénéchaussée de Martel. Elle nous a fait revivre l'histoire hospitalière de Martel - des auberges, des cabarets, des hôpitaux, si nombreux dans le passé. |

Marguerite Guély Marguerite Guély

|

En savoir plus... voir MÉDIATHÈQUE

"Martel est au carrefour de deux routes de première importance : la route Paris Toulouse qui, de Brive à Cahors, passe par Martel et par Gramat jusqu’au XVIe siècle - elle traverse la forêt de Turenne entre Nazareth et l’Hôpital St-Jean - c’est un vrai voie antique comme en témoignent les lieux la Logne de Nazareth et les Tabernols à l’Hôpital St-Jean. Cette route rencontre à Martel la route du sel, qui mène de Souillac à l’Auvergne, puis passant par Vayrac. Il s’agit d’un carrefour marchand, à partir duquel le sel est également envoyé vers le nord et le Limousin et vers le sud et le causse de Gramat.

Mais il est aussi, surtout à partir de 1166 et de la découverte du corps d’Amadour, une étape sur la route de pèlerinage de Rocamadour, devenu si l’on veut (ou malgré les routes signées par Aimerais Picaud) une étape du nord vers Saint Jacques de Compostelle. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner d'y voir prospérer les auberges et les cabarets, mais aussi les hôpitaux, qui avaient pour fonction d'accueillir les pauvres et les malades du lieu, mais aussi les passants nécessiteux ou épuisés . C'est ainsi que fleurissent les hôpitaux de Saint Marc, de la Vere Croix et du Saint Esprit, sans compter un mythique hôpital de Templiers et l'hôpital grand des consuls."

Mais il est aussi, surtout à partir de 1166 et de la découverte du corps d’Amadour, une étape sur la route de pèlerinage de Rocamadour, devenu si l’on veut (ou malgré les routes signées par Aimerais Picaud) une étape du nord vers Saint Jacques de Compostelle. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner d'y voir prospérer les auberges et les cabarets, mais aussi les hôpitaux, qui avaient pour fonction d'accueillir les pauvres et les malades du lieu, mais aussi les passants nécessiteux ou épuisés . C'est ainsi que fleurissent les hôpitaux de Saint Marc, de la Vere Croix et du Saint Esprit, sans compter un mythique hôpital de Templiers et l'hôpital grand des consuls."

|

Martel - 9 avril 2016

CONFÉRENCE avec Jean Gasco : Niederlander et Arnal, deux chercheurs indépendants La conférence donnée par le préhistorien Jean Gasco samedi 9 avril au Palais de la Raymondie a attiré un public nombreux et diversifié. Parmi l’assistance on comptait plusieurs élus de la municipalité de Martel mais aussi le Maire de Thémines. Y assistaient aussi plusieurs personnalités du monde archéologique comme Jean Pierre Girault, Michel Lorblanchet, Pierre Billiant, Gilles Fau et des représentants de la spéléologie locale. L’association organisatrice « Les Amis du Musée de la Raymondie » remarque avec plaisir que le travail de réseau avec Racines et Les Amis de Saint Céré se met en place à Martel et que le public amateur de vulgarisation scientifique est toujours demandeur de ce genre de conférence, malgré leur difficulté. C’est donc environ une heure durant que Jean Gasco a présenté devant 80 personnes un sujet qu’il connaît bien puisqu’il a travaillé sur le site de la grotte de Thémines de 1995 à 2005 : La grotte de Roucadour. André Niederlender et Jean Arnal, deux chercheurs indépendants. |

En savoir plus... voir MEDIATHEQUE

|

|

Martel - 19 mars 2016

CONFÉRENCE avec Jean-Pierre Laussac sur l'avènement des bastides en France méridionale La salle Duguesclin du palais de la Raymondie était pleine à craquer pour la conférence de Jean-Pierre Laussac, secrétaire de l'association de la bastide de Puybrun et ancien directeur de recherche au CNRS, sur les bastides de la France méridionale. Une bastide est le nom qui désignait les villes neuves fondées majoritairement dans le sud-ouest de la France entre 1229 et 1373. Jean-Pierre a expliqué comment, entre la croisade des Albigeois et la guerre de cent ans, ces fondations répondent à un nombre de caractéristiques communes d'ordre politique, économique et architectural avec l'effet de canaliser la croissance démographique et contribuer à un essor urbain exceptionnel en Europe à cette époque. C’est avec beaucoup d’intérêt que les spectateurs ont suivi cette conférence et ont pu avec plaisir reconnaître ou découvrir, par le biais de photos et plans, plusieurs bastides du sud-ouest : Lisle-sur-Tarn, Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve-d’Aveyron, Najac, Labastide Armagnac, Sauveterre-de-Rouergue, Domme, Puybrun (la bastide chère à Jean-Pierre), Monpazier, Libourne, Bretenoux ... Pour finir, une vue aerienne de Montauban, une ville fondé en 1144, a démontré qu'il pouvait bien avoir été le modèle pour les futures bastides. |

ACTUALITÉS 2015

|

Novembre 2015

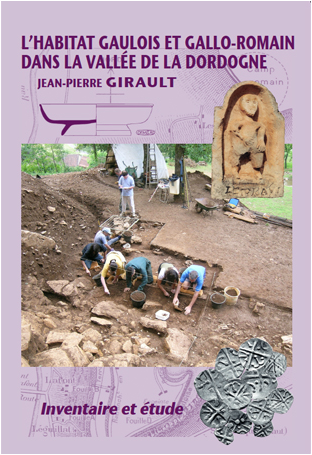

LE NOUVEAU LIVRE de l'archéologue Jean-Pierre Girault L'habitat Gaulois et gallo-romain dans la vallée de la Dordogne Prix 20€ Disponible au musée ou de l'Association : voir MÉDIATHÈQUE

|

Nos amis les Gaulois, dans la vallée de la Dordogne?

À défaut de grandes opérations de fouille et de sites monumentaux que l’on pourrait visiter c’est à partir d’objets et de sites répartis sur 80 communes lotoises et corréziennes que cet ouvrage restitue le mode de vie gaulois et gallo-romain. Un glossaire en facilitera la lecture par tous. Plus de 331 sites dont une trentaine correspondant à des Villae ont été recensés par Jean-Pierre Girault. Mais ce chiffre ne doit pas faire illusion : l’archéologie lotoise n’est pas dynamique et doit faire face à des destructions répétées tant par l’agriculture mécanisée que par les prospecteurs du dimanche qui rêvent de trésors. Pour la fin du premier âge du Fer et le début de la période gauloise (La Tène) on connaît seulement quelques tumuli. Pour l’habitat seul le site de Combe Fages II (Loupiac) a été fouillé lors des travaux préliminaires de l’autoroute A 20. Il est daté de 500 à 370 av. notre ère. Pour les oppida des IIe et Ier siècles av. notre ère les recherches réalisées sur le site de la Fontaine de Loulié (avec la bataille d’Uxellodunum) et quelques sondages sur les oppida du Puy d’Issolud et des Césarines sont des exceptions. Ainsi l’oppidum majeur du Pech del Castel (le Roc) pillé régulièrement n’a bénéficié d’aucune recherche. Ce volume propose des dossiers très complets et souvent totalement inédits sur ces sites majeurs. Pour les autres sites le lecteur devrait prendre conscience de l’importance de leur préservation au vu des informations dispersées qu’ils révèlent. Certains des objets étudiés sont exposés au Musée de la Raymondie. |

|

Martel - 1er août 2015

CONFÉRENCE avec Nicolas Valdeyron sur ses 10 ans de fouilles au gisement de Cuzoul à Gramat : bilan et perspective Le gisement du Cuzoul est un abri sous roche naturel avec une cavité caractérisée par une première salle vaste et spacieuse, longue d'environ 30 m et haute de 4 à 5 m, au fond de laquelle coule une source pérenne très importante en réserve d'eau. Cet abri se trouve au pied d'un des bords d'une vaste doline exploitée encore aujourd'hui pour ses qualités agricoles. L'abri fut exploré par Raymond Lacam dans les années 1920 à 1933 et par André Niederlender. Le site du Cuzoul a été occupé dès la période postglaciaire du Mésolithique (environ 6000 ans avant J-C). C'est ici qu'en 1928 a été découvert l'homme du Cuzoul qui y aurait vécu entre 5900 et 5500 ans avant J-C. |

Nicolas Valdeyron, professeur de préhistoire à l’université de Toulouse 2, maître des conférences et enseignant-chercheur au sein du laboratoire « Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés » nous parlait de la nature, période et importance scientifique du site et les fouilles actuelles qui ont débuté en 2005.

Dix ans plus tard il vient nous parler des difficultés à reprendre un site déjà fouillé, de ses recherches sur le mésolithique, des nouvelles méthodes de l’archéologie moderne par rapport à celles du passé, et de ses découvertes.

Il a travaillé avec les documents et dessins laissés par l'ingénieur Lacam, passionné de préhistoire. Il est même très admiratif des pistes qu'il a laissées à la postérité dont ce fameux "témoin Lacam". Mais il se retrouve aussi avec l’héritage des déblais des fouilles anciennes et leur tamisage minutieux a constitué une partie importante des travaux actuels, en parallèle aux nouvelles explorations, ce qui a ralenti la progression des fouilles.

En ce début d'août 2015, le sondage Lacam c'est à dire le tamisage des 70 m3 des déblais Lacam vient juste de se terminer et on est passé à la zone que Lacam a laissé volontairement pour les chercheurs du futur.

Son équipe d'une vingtaine de jeunes gens, dont deux doctorants et une doctorante; s’est jointe au public venu nombreux au Palais de la Raymondie, assister à cette conférence très intéressante, dans la soirée du premier août.

A l'issue de la conférence où Nicolas Valdeyron a parlé pendant deux heures, le public a posé de nombreuses questions. En particulier sur le fait de savoir comment on vivait à cette époque, Valdeyron a répondu qu'on ne vivait pas si mal car la nourriture était abondante et que l'espérance de vie était plus longue qu'à la période suivante du néolithique.

Il reste maintenant à étudier le squelette de cet humain de Gramat déposé à l'Institut de paléontologie à Paris. A l'époque Lacam n'avait pu le dater mais les méthodes modernes vont pouvoir nous apporter beaucoup d"informations en particulier grâce aux analyses ADN.

Dix ans plus tard il vient nous parler des difficultés à reprendre un site déjà fouillé, de ses recherches sur le mésolithique, des nouvelles méthodes de l’archéologie moderne par rapport à celles du passé, et de ses découvertes.